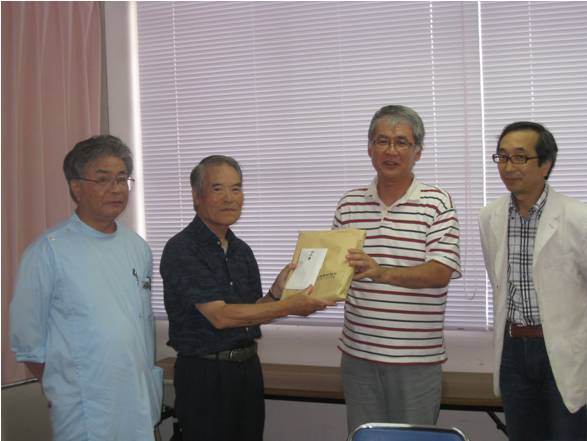

9月28日、29日の両日、パート職員を対象とした研修会が開かれました。 「郡山医療生協の歴史と役割」(宮田専務)、「桑野協立病院の組織機構と医療活動の特徴」 (江川事務長)「医療生協の組織機構と支部、班活動」(小島主任)、「医療生協の介護」(新田部長)と、 半日の日程にも関わらず4つの講義を組み込んだ内容の濃い研修会となっています。

研修会終了時には、橋本理事長から修了証書が授与され、記念撮影です。

9月28日、29日の両日、パート職員を対象とした研修会が開かれました。 「郡山医療生協の歴史と役割」(宮田専務)、「桑野協立病院の組織機構と医療活動の特徴」 (江川事務長)「医療生協の組織機構と支部、班活動」(小島主任)、「医療生協の介護」(新田部長)と、 半日の日程にも関わらず4つの講義を組み込んだ内容の濃い研修会となっています。

研修会終了時には、橋本理事長から修了証書が授与され、記念撮影です。

高峯明貴代さん (熊本県民医連 特定医療法人芳和会 くわみず病院)

高峯明貴代さん (熊本県民医連 特定医療法人芳和会 くわみず病院)

今回1週間という短い支援期間でしたが、何か手伝いが出来たのかなぁとつぶやくと、一人の看護師さんが「来てくれるだけでも、居てくれるだけでも嬉しいんです。」と言ってくださいました。フクシマという世界中から特別視される空間に外部からひとが入ることが現地の方にとっては嬉しい出来事なんだと感じました。この短い期間の中で坪井院長先生の講義、「放射能からママと子どもを守る」市民講座実際に放射線量測定器を持って身をもって放射能汚染を感じた体験、地域住民の方々とともに命と健康を守っていくんだという郡山医療生協の全力で取り組んでいる活動、と、とても内容の濃い経験と学習の機会を与えてくださったことに感謝いたします。これから全国の仲間と共に脱原発運動に取り組み、すべての原発の廃炉に向けてともに頑張っていきたいと思います。お忙しい中開いてくださった歓迎会、病棟での茶話会(ケーキとても美味しかったです)、職員の方々のあたたかい声かけ、本当にありがとうございました。

最終日に半日の休みを頂き支援者3人でレンタカーを借りて宮城県塩竃市まで足を伸ばしました。車が普通に走っている幹線道路でもガードレールはひどく折れ曲がったまま、再開できていない店舗の数々、ひしゃげた車が空き地のあちこちに未だに積み上げられた状態でした。さらに海岸近くでは、道を隔てた向こう側とこちら側で被害の差が歴然で、田んぼに落ちたゴミ収集車がそのまま放置され、塩害で手付かずの田畑が広がり、屋根の落ちた家、全壊の家、異様なにおい、に言葉が出ませんでした。地震から半年が経過し、ニュースでは復興に向けた取り組みが報じられていますが、まだまだ時間がかかることを実感し、東北地方への長期の支援が必要であることを感じました。

今回の支援期間では、愛媛医療生協の竹内さんと神戸医療生協の松浦さんの3人で行動を共にすることが多く、短い期間ながら互いに学びあい、共有し、これからも頑張っていこうという気持ちが持てる、いい仲間作りができました。郡山医療生協の方々とともに素敵な出会いでした。 今回貴重な体験をさせていただきましたこと、深く感謝いたします。 お土産にに頂いた郡山の民芸品に大喜びのわが娘です。夫も大ウケでした!

香川医療生協から8月27日に行われた宮田専務の講演会の写真と新聞記事が寄せられました。出来るだけ多くの方に福島の実情を訴えるため、対策本部では支援者と院長の懇談、他法人からの要請に応えての講師派遣を実施しています。

9月27日、健康づくりチャレンジ2011の連動企画として、チャレンジ健康講座が開催されました(全4回+特別講座。詳細は院内チラシ参照)。

今回のテーマは、ズバリ「寝る」。講師はリハ科の大谷さんで、「快眠目指して寝るにひと工夫」と題して、?あなたの睡眠チェック、?自分の身体にあった枕の作り方、?寝る時に腰や肩に負担を掛けない工夫、?ぐっすり寝るための簡単体操 など、肉体的、精神的な疲労を取るために不可欠な睡眠について学習と実践をおこないました。

「寝る」をテーマにした講座は、多くの参加者にとってはじめてで、「体操で身体が軽くなった」「枕の使い方を工夫してみたい」など感想が寄せられました。

ちなみに、今年の健康づくりチャレンジは、2,000名を目標として、現在900名近い方が参加されています。四課題推進委員会が中心となって、外来でのおすすめ行動も行っています。各職場からの参加もお待ちしています。(小抜)

渡邉千鶴子さん (福岡民医連:福岡医療団)

渡邉千鶴子さん (福岡民医連:福岡医療団)

1週間と言う短い期間でしたが、お世話になりました。支援への手上げをした理由として、子供さんたちが放射能汚染の少ない地域で生活をするために、職員さんへの休暇保障と言うことを聞いたからです。心身ともに成長段階にある子供への支援が微力ながらできればと、思ったからです。

11日日曜日に郡山に降り立った時は、街並みなど何の変化も感じませんでした。ところが、郡山市役所のガラス窓は多数が割れ、ベニヤ板が張り付けてあり、役所としては機能できていない状況であることを聞きました。支援途中で買い物に行った時も、タクシーの女性ドライバーさんが「手間暇かけて育てた米だし、自分たちは先がそんなに長くないから、自分の家で作ったものを食べているけど、孫には、他県のものを食べさせている」と言っておられたことは、今でも忘れられません。

支援先は、桑野協立病院でしたが、患者さんへの直接ケアをしなくなって20年近くなるため、かなりの不安はあったのですが、職員さんたちの気さくさと温かさ、方言の温もりで1週間を無事に終えることが出来たと思います。

病棟の中は、外科の患者さん、ケモの患者さん、ターミナルの患者さん、全介助の患者さんなど多彩で、本当に忙しい毎日でした。そんな中でも、看護部長さんを中心に何度も集会を開き、みんなで乗り切ろうと確認し、1人の退職もなかったとのことを聞き、すごいなあと思いました。そのことを昼休みに話していると、「その時は、福島から出たいと思ってもガソリンが無く、出ることが出来なかった」と言っておられました。この言葉を聞いた時、胸が熱くなりました。ある看護師さんは、「来週から2週間、子供を熊本の親戚に預ける。」とも言っておられました。家族がバラバラの生活・子供も慣れない土地での生活・友人と遊べない状況など、現象としては何も変わらないようだが、それぞれの家庭や心の中には計り知れない多くの不安や悩みを持っておられることを感じました。

たった1週間の期間だったにも関わらず、院長先生からは学習会を支援者3人だけのためにしていただいたり、震災当初の写真を見せて頂き大変な状況だった様子が手に取るように解りました。同時に、民医連や生協の物資と人の応援のすごさ、団結力や繋がり・絆を強く感じました。

支援最終日には、病棟のみなさんから「感謝状とお一人おひとりからメッセージカード」を頂き、そんなに役にも立たなかったのに、みなさんのお気持ちがとても嬉しく、これは民医連で仕事をしてきた私の証であり、宝物にしたいと思います。本当にお世話になりました。有難うございました。これからも、桑野協立病院のみなさんとは繋がっていきたいと思います。

9月27日に浜北野菜15便が来ました。里芋、さつま芋などの秋野菜がいっぱいでした。

つくしんぼ保育園、ひなたぼっこ、ふれあいデイに配達しました。

(野菜の旬が分らない西東八百屋でした)

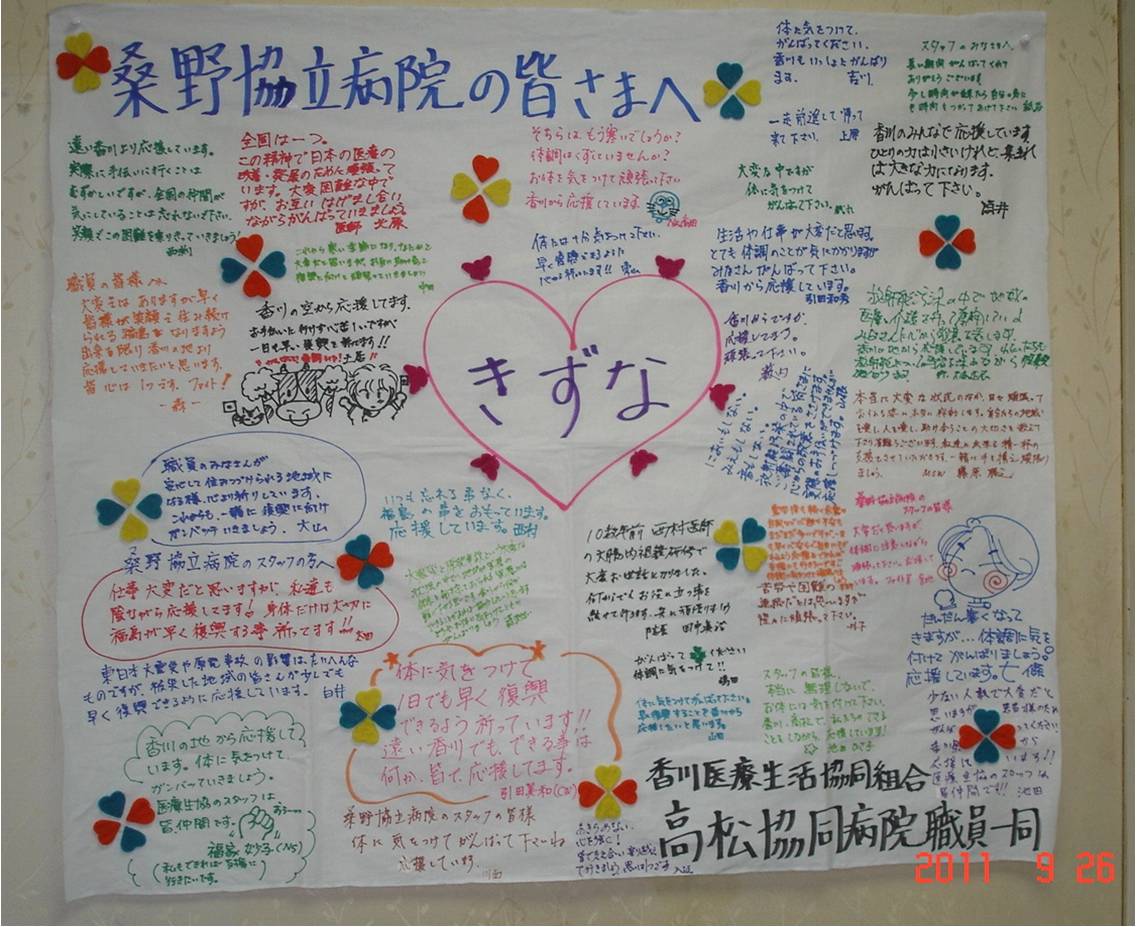

香川医療生協・高松協同病院から“きずな”の寄せ書きを頂きました。 書き手一人一人の想いのこもった励ましが記載されています。

浜岡原子力発電所に関する決議

東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所事故は、国でいうところの「原子力発電は安全である(止める・冷やす・閉じ込める)」という神話が根底から崩れ去り、我々に大きな衝撃を与えた。事故から半年が経過しても、いまだに事故原因はもとより事故の全容も掴めず、事態の収束については目処もつかない状況である。

福島第一原子力発電所の周辺地域では、多くの住民が避難を余儀なくされ、自宅に戻ることもままならず、職や財産を失い、家族とも離散し、長き年月をかけて築いてきた文化や歴史、住民コミュニティは、すべて崩壊してしまった。

また、放射性物質による汚染も、内部被爆等により将来を担う子供たちへの健康被害の影響が非常に心配されているところであり、農畜産物の出荷や企業活動などについても、地元はもとより全国各地で深刻な影響を及ぼしている。牧之原市においても、基幹産業である茶葉から放射性物質が検出され風評被害を含め甚大な被害を受けたところである。

本来、一度の間違いも許されない原子力発電であるにもかかわらず、このような重大事故が発生した事実を鑑みれば、我々は、まず第一に市民の生命・財産を守っていくことを考えなければならない。

そのためには、近い将来間違いなく起こるとされている東海地震の震源域真上に立地している浜岡原子力発電所は、確実な安全・安心が将来にわたって担保されない限り、永久停止にすべきである。

以上、決議する。

平成23年9月26日 静岡県牧之原市議会

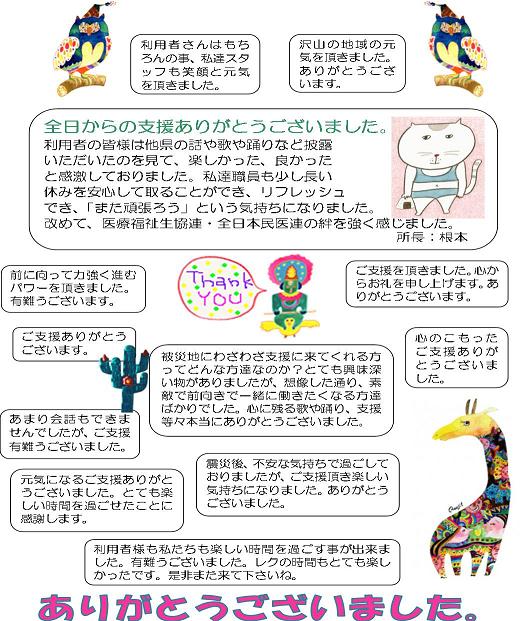

24日(土)の15時から、震災以降の事業所や地域での取り組みの交流と生協強化月間への意思統一を目的に、理事と職責者の交流会を開催しました。交流会は4つのグループに分かれて、震災から原発事故、見えない不安と向かい合いながら働き続けてきた職場の実態、全国からの物資や看護師支援、放射線の被害へ立ち向かってきた地域での取り組みなどが生々しく報告されました。「放射線問題では、郡山医療生協の取り組みが地域から本当に評価され、信頼されている」「この職場で働き続けることで、かえって自分達が守られている。医療生協や民医連の連帯の力を実感した」「放射線の被害と向かい合っていくためにも、医療生協の仲間づくりを進めることが大切」など、交流会は改めて医療生協の原点を確認し合う場ともなりました。

9月26日に来院された支援者をご紹介します。

写真左から、小田島恵さん(茨城)、藤村和都さん(香川)、森聖美さん(さいたま)、岩田和子さん(大分)、渡部琴絵さん(新潟) です。森さん、藤村さんは2階、小田島さん、渡部さんは3階、岩田さんはひなたぼっこでご支援頂きます。宜しくお願いします。

下瀬 尚子さん (医療生協健文会:宇部協立病院)

下瀬 尚子さん (医療生協健文会:宇部協立病院)

石井師長さんはじめ、3階病棟のみなさん、お世話になりました。病院のみなさんの頑張りは「すごい」の一言です。看護師、他の職員が一丸となって困難に立ち向かっているからだと思います。誰一人辞めることなく、この病院で働き続けている姿を目の当たりにして、私も同じ看護師として誇らしい気持ちになりました。佐藤総看護師長や七海師長さん、管理部の支えも大きいと思います。石井師長さんが、「ここの病棟はとっても仲がいいんだ」と言われている言葉そのままに初日から、安心してスムーズに病棟に入ることができましたよ。

家族や子供達、日々の生活を考えると「怒り」をどこにぶつけていいのか…と思う毎日でしょう。でも、その怒りを「優しさ」に変えて、日々患者と向き合っている姿、素敵です。そんな温かさがとてもうれしかったです。フィッシュで迎えて下さり、自分たちの事で精いっぱいなのに支援者への優しい配慮ありがとうございました。最終日、「初めから居たように働いてくださって…」と言われて、それは皆さんのおかげでしたよ! 私に「何ができるんだろう、役に立つのだろうか」と思ってやってきましたが、「本当は会うことがなかった人達に出会えることができて、それだけでもうれしいんです」と言って下さった。私もそう思いました。人と人との絆を大切にしていこうと、あらためて思いました。「よくきたな、そりゃぁ、よういでねぇこと」と患者さんからも温かく迎えて頂きました。福島は、郡山の人はとても温かい人達ですね。言葉の温かさに私の方が元気をもらったようでした。

坪井院長の「核害の街で生きるために」の学習会では、「福島を生きる」と言われ、「生存権を主張しなければならない状況に至るならば、あらゆる手段を講じて闘わなければならない。当地の主権者である事を忘れてはいけない」と話された言葉は強く心に残りました。山口から何ができますかとお尋ねしたら、「上関原発を作らせない事です。原発に頼らない生き方をしましょう」と。来週には、原発建設の是非を問う、その上関町の町長選挙が行われます。福島の人たちの気持ちを山口の人々にも伝えていかなくてはいけないと思いました。帰りのタクシーの運転手さんが「福島は世界中で有名になってしまった。でも、元気に頑張っているから、今度は観光でぜひ来てください」と言われました。今度はぜひ、名所旧跡を訪ねてみたいと思います。里帰りの時には、またよろしくお願いしますね(笑)みなさんと一緒に撮った写真は大切に机の上に飾っています。遠い山口から、福島の郡山の皆様の事を想い、日々の仕事に戻ります。本当にありがとうございました。

台風15号が通過し、開催直前にも大雨にみまわれた22日、日本大学の野口邦和先生を迎えての市民公開講座を開催しました。市内の公共施設の多くが震災の影響で使用できないため、市街地から離れた三穂田行政センターを会場としましたが、悪天候にもかかわらず170人の方々が参加されました。

講演では、「今後は地表に落ちた放射性セシウムへの対応が中心となること」「過度に恐れることなく、側溝や草むら、雨どいの下など、線量の高いところをさけること」「野菜は水洗いや茹でることが有効」「手洗いをしっかりすることが大切」など、誰でもできることを確実に行うことが安全な暮らしにつながることが話されました。

除染については「被曝を軽減するためにも人の多く住んでいる地域こそ急ぐ必要がある」「除染を進めるには仮置き場が必要、仮置き場に置く期間や最終処分について、国が責任を持って方針を出すよう働きかけることが大切」と、今後の取り組みについても示唆に富んだ講演となりました。

また、会場からの「自主避難について」の質問に答えて「避難するリスクとこの地で暮らすリスクを比較して考えることが大切、現在の線量であれば家族がバラバラになる事や仕事を失うこと、転居に伴う精神的なストレスなどのリスクの方が大きいのではないか」とのお考えを示されました。

宮田専務の松山での講演を聞いた組合員さんから「ひょうたんかぼちゃ」が送られてきました。 組織部で保管しています。ご希望の方は組織部までご連絡下さい。同封されていたお手紙を紹介します。

「伊予で講演を聞きました。これはカボチャです。私はひょうたんカボチャと言っています。主人と家庭菜園でつくったものです。

野性的で、勢いが良いので、食べてその元気をもらって欲しいと思います。皆さんでどうぞ」

愛媛医療生協 小野支部 戒能寿恵(カイノウ トシエ)

郡山東事業所は冠水等の被害はありませんでしたが、事業所はスマイルホテル(宿泊客が閉じこめられたと22日のNHKニュースで報道されたホテル)の向い側にありますので、一髪のところでした。職員の被害はケアマネジャーの二瓶さん宅(水門町、田村理事宅も)が浸水で1階部分の2/3まで冠水し避難をしました。介護保険センターとひまわりの家デイサービスセンターの利用者は、1名は床下まで冠水し、もう1名が床上まで冠水したため小原田小学校に避難しました。

[事業所の対応]

台風が去った翌日(22日)は東地域への道路が封鎖されたため、道路は渋滞で職員も途中に車を放置して職場にたどり着いたという状況と渋滞で利用者宅への送迎ができないため、事業所ではデイサービスを臨時休業し、利用者の安否と被害状況の確認をおこないました。

[利用者・職員支援]

東事業所では、23日再度職員と利用者の状況を確認しながら、午後から事業所職員4名(坂本・菅原・鈴木恵・新野)が利用者のなかで床上まで浸水し避難したひとり暮らしの浸水した利用者宅の後片付けをおこないました。

[対策本部]

23日まで状況を把握して対策を講じるため東事業所と連絡をとり情報収集にあたりました。

[24日(土)の東事業所]

美術館通りの地下通路の閉鎖で東地域の渋滞が23日夕方になっても解消されない状況ですが、利用者やご家族が困っている方々もいるからと営業再開を決めました。

大槻支部で準備を進めてきたミニデイサロンのオープン記念で放射線科の鹿又主任を招いて、放射線講演会を開催、近隣の大槻6町内会の会長さんも参加していただきました。

質問には「ゼオライトの使い方」「半年もたっての健康調査は意味があるのか」など除染や健康に関するものがありました。「情勢にあわせて内容も変えてあるのでとても勉強になる」と支部役員からの感想もありました。(組織部:六郎田)

浜北14便、大量の野菜が送られてきました。種類も豊富で、この辺では見られない珍しいもの(栗の渋皮煮?)も入っていました。 今回は、2階病棟、3階病棟、つくしんぼ保育園に届けました。

「こんにちは!八百屋でーす。」と病棟に行くと、山盛りの野菜を見て「うわ?!!」という大歓声で迎えてもらいました。(主役は野菜ですが、何だかスターになった気分。いい仕事だ、八百屋の仕事は・・・)。

みんなの反応は・・・ 写真を見てもらえればわかると思います。(西東八百屋)

20日の午後から新たに3人の方に支援にお出で頂きました。 写真向かって左から、竹内 裕子さん(愛媛:愛媛医療生協)、高峯明貴代さん(熊本:芳和会)、松浦 恵子さん(兵庫:神戸医療生協)です。竹内さんと松浦さんは3階病棟で、高峯さんは2階病棟でそれぞれお手伝い頂きます。

西本 奈々恵さん(広島医療生協)

西本 奈々恵さん(広島医療生協)

2週間でしたけど、お世話になりありがとうございました。福島に来る前は、正直放射能のことはもちろんですが、3年目の私が来てしまって良かったのだろうかなど、不安がたくさんありました。でも初日の半日で、スタッフのみなさんが笑顔で迎え入れて下さり、またみなさんの人間関係の良さもすぐ分かり、不安はなくなりました。きっと、この人間関係の良さは、震災後にみなさんが協力し合って出来た絆なんだろうなと思いました。

震災後、建物が修復などされ、震災前と同じように戻っては来ていると思いますが、みなさんの受けた恐怖やこれからも戦い続けていかなければならない放射能の問題など、簡単には消えないと思います。でも、その中で、スタッフさんは笑顔で患者さんにも支援の私達にも接している姿を見て、福島の人柄の良さ、病院・病棟の素晴らしさを感じ、本当に毎日が私にとって居心地が良く、私が元気をもらったような気がします。

2週間という短い間でしたが、ここへきて福島の温かさに触れ、スタッフのみなさんと出会え、また原発についても考える機会を与えていただき、身に染みるほどいろいろと学ぶことができました。全くと言っていいほど役に立てていなかったと思いますが、福島・桑野協立病院に来て本当に良かったと思っています。

本山 礼子さん(京都民医連:葵会)

本山 礼子さん(京都民医連:葵会)

支援を受入れて頂き本当にありがとうございます。郡山駅に降りたところで、町は変わっていないのではと思いましたが、市役所の窓ガラスが板になっているところが何枚かあり、屋根にブルーシートがかかっている所もみられて、地震があったことを感じました。

病院に入り、小規模多機能ひなたぼっこに入ることになりましたが、何ができるのか正直2?3日考え込みました。何ができるかとえらそうに悩んだことが間違いで、5月に立ち上げたというばかりなのに、スタッフと利用者の話す事、接触の仕方を見ていると、温もりのある言葉、利用者一人一人を大切にしている、どうしてこんな接し方ができるのかと思います。

利用者の方には、家族がバラバラにさせられた人、孫だけが仙台に行っている人、震災を機に認知症が進んだ人、「農業をしていたが出来なくなった、だが気になり本当はこんな所に居る場合じゃない、早う畑に行かな、帰ります」と何回も繰り返す人、原発は人をも変えてしまったようです。

院長先生の学習会、師長さんの話の中で職員、家族、地域を守らなければと全力を注いだ半年だったようで感動しました。地震だけでなく、見えない放射線と闘っていかなければ恐怖と不安の中でこの地で生きて行かなければならないとはどう言う事なのか考えさせられました。日本に多くの原発があり、東北だけの問題ではないと強く思います。学習会もして、原発の怖さとどう向かい合っていくのか。 全国からの支援が得られるのは民医連ならでは、民医連でこそなのですね。

生協強化月間を前に、職員4課題推進委員会の研修会を総合福祉センターで開催しました。研修会は江川事務長の「3.11以降の取り組みと生協強化月間」の基調報告、事務局担当の原君からの仲間ふやしの他院所での取り組みの報告、仲間ふやしの実技演習と続きました。実技演習は、初級編を医事課の鈴木さんが、中級編を食養科の結城さんが、上級編を3階病棟の石崎さんが、それぞれ模擬患者となった委員を相手に実演。「ご飯を作っている結城と言います…」という結城さんの自己紹介、「2階では診断書料の組合員料金が話題になる」「組合員健診が充実していることをもっとわかりやすく知らせることが大切」など、たくさんの意見が出されました。

その後は、外来、病棟、介護に別れて、仲間ふやしと健康チャレンジの参加者組織の進め方の打合せを行いました。病棟は、10月から統一行動を月2回に増やします。外来では、9/22、30、10/3から10/8の間、昨年同様に健康チャレンジへの参加をお誘いする統一行動を10時から10時15分の間に実施します。各職場からの参加をお願いします。

財団法人横浜勤労者福祉協会の理事17名が理事研修会として被災地を訪れました。協会の理事長でもあり汐田総合病院の院長である窪倉孝道先生から、義援金70万円と、原発反対署名1600筆を届けていただきました。

郡山医療生協からは橋本理事長、坪井院長が対応し、被災地の取り組みの報告を増子副理事長が行ないました。震災特別号に放射線科中里科長の写真を見て「なつかしいわ!」「元気かしら?会いたいわー」との声から、急遽中里科長に参加してもらい、10数年振りの再会を喜ぶ場面もありました。

ISO9001:2008の更新審査が終了し、臨時に開かれた職責者会議。 看護師支援を受けながら進めてきた夏までの取り組みの振り返り、生協強化月間での仲間ふやしを中心とした秋以降の取り組みの進め方についての対策本部からのアピールの提案と、 チョッと重めの雰囲気で職責者会議の議題が終了したところで、西東師長が立ちあがり「これからくじ引きを始めます」と宣言。佐藤総師長から勤医協札幌西区病院の師長さん達から贈られてきた手紙の紹介があり、雰囲気は一気に華やいだものに変わりました。くじ引きは順調に進みましたが、くじがなくなっているのに品物が残るという珍事が発生し、最後は事務長と総師長のじゃんけんとなりました。 喜んでいるのは総師長ですが、じゃんけんに勝ったのは事務長でした。

日々、私たちには計り知れないご苦労やご奮闘がおありだと思いますが・・・、皆さまと「心ひとつ」に思う私達の心を、なんとかお伝えできないかと師長会議で話し合いました。

忙しい毎日の中でも、ちょっとだけ「旅行気分」を味わって頂けたらと、北海道の定番お土産を集めてみました。

北海道の空には鱗雲が広がり、朝晩の肌寒さに秋の訪れを感じる今日この頃ですが・・・いらしたことのある方もない方も、ひととき北海道談義で楽しんで頂ければと思います。

また、私達の「脱原発宣言」(本物はもっと大判です)も同封させて頂きました。ともに「原発0」を目指して頑張りましょう。

勤医協札幌西区病院 師長一同

郡山医療生協 保健活動委員会主催の、健康づくりチャレンジ2011のとりくみが9月1日からスタートしています。

気軽にできる健康づくりから、生活習慣改善を目指し、今年で3年目となります。

口コミで大きな広がりを見せた昨年を受け、今年のテーマは医療生協が「見える」がキーワードです。

看護部、食養科、リハビリ科など、たくさんの応援を受けテキストを作成、地域では昨年を上回る勢いで広がっています。

そんなとりくみに、素早く反応を示しているのが、3階病棟とリハビリ科です。

職場でエントリーしようと、申し込みがありました。みなさん順調ですか?

「毎日体重計に乗る」

「筋トレストレッチをする」

など、簡単なコースがありますので、各職場での参加お待ちしてまーす。お申込は組織部へ!

松浦さん(京都民医連)

松浦さん(京都民医連)

地震津波直後から坂総合病院には、当院からも4名の看護師が支援に入りました。報告を受け長期になることと、私自身もできることをしようと看護部でもカンパ等の活動に取り組んできました。その中でもずっと原発事故の為におきた放射線の影響を学習会を受ければ受けるほどその中で生活されている方や看護師の方々の不安を思いました。 この支援は、50才以上のナースということで、病棟支援の時期でもありましたが、スタッフに支えてもらい参加させていただきました。病棟の皆さんは、まずよく働くなあということと“思いやりがあり優しいな”という印象を持ちました。福島弁が耳に優しく響き“あたたかさ”を感じました。子育てや色々な問題や事情もあるんだろうと思いながらもプロとしての誇りとチームワークの良さ、コミュニケーションの良さを感じました。

私は久々に現場に入って、患者さんと接すること、とても楽しんでケアすることができましたが、あまり要領も得なくて足を引っ張ったのではないかと危惧します(外科系ということでOPe前後や展開の早さもあり直接関係することはできませんでした 当然ですが患者さんやご家族の方から被災のことを聞くことはありませんでしたが病気とたたかい、被災、放射能とも闘わないといけない現状にぐっと向き合っているようにも見えました。 院長先生から放射能の話「核害の街で生きるためのレクチャー」を受けました。正しい情報、知識を得ること、情報を伝えること、そして行動することではないかと思います。それは福島の人だけではなく日本に暮らす私たちに課せられていることでもあります。京都に帰ったら報告していきたいと思います。 看護の面、特に感染予防で少し気になることがありました。(O2蒸留水、アルコール綿花の使用etcコスト軽減につながればと思います)学ぶ所も沢山ありました。職員同士のコミュニケーションの良さです。 今回、リセット休暇支援ということでしたが、まだまだ時間はかかると思います。今後も自院での看護師確保をしっかりして相互研修等ができればとも思いました。 長期になると思いますが、職員、共同組織の皆さん、地域の方々と一緒に新しい郡山の街づくり福島が復興できるよう祈っています。京都でも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

9/12から14にかけて実施されたISO9001:2008の更新審査が終了しました。 実質2日間で全てのサイトが審査対象となることから、非常に過密なスケジュールで審査が行われましたが、無事2日半の日程を終えることができました。結果的には、いくつかのOFI(改善の機会)やOBS(観察事項)は指摘されましたが、健康管理部やアイメイトの取り組み(目標設定のしかたや進捗管理がとても良くできている)をはじめとし、各職場でもいくつかの高評価も頂きました。 東日本大震災、原子力発電所の事故(放射能問題)と、苦難続きの最中での再認証審査、皆さん本当にお疲れ様です。坪井院長や三宅審査員からもあったように、全員一丸となって取り組んだことによる大きな成果だと思います。 最後に、クローズド・ミーティングで出された田丸審査員の総評を紹介します。「震災により、当地域が被災しているにもかかわらず、医療・介護サービスに真摯に従事されている皆様の姿には敬服致しました。審査範囲において不適合は観察されず、再認証を推薦できる組織であると判断しました。皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げます」

こんなに沢山の野菜を頂きました。 今回も凄いですよー! 生姜や大豆、ずっしりとしたカボチャなどの野菜の他、珍しいもの=ゴーヤの砂糖漬け?〔写真〕と橋爪師長さんからのメッセージが入っていました。あまりにも重くて 一人ではたんがけなくて(持てなくて)、3階の石井師長に手伝ってもらい、アイメイト、つくしんぼ、外来に配達しました。 ところで、野菜が入っていたEPSONのダンボール箱には、名入りテープが貼ってありました〔写真〕。 このダンボール箱は、浜北医療生協のタカセ事務長さんにお返ししたほうがいいのでしょうかね・・・?

(西東八百屋)

組合員センター脇に植えていた“ひまわり”の分析結果が出ました。分析は?つくば分析センターにお願いしたもので、“ひまわり”の葉、茎、種、根について、放射性ヨウ素、セシウム134、137について報告所が提出されました。 結果は、放射性ヨウ素(I-131)は何れからも検出されませんでしたが、セシウムについては以下のとおりでした。

Cs134 Cs137

葉 56Bq/Kg 73Bq/Kg

根 182Bq/Kg 212Bq/Kg

茎 検出せず 検出せず

種 検出せず 検出せず

この結果から、葉と根は一定の放射性物質を吸収し、茎と種には吸収されていないことが確認されました。自宅に植えた“ひまわり”は、葉と根は地中に埋め、茎と種は焼却(一般ごみとしての取り扱い)しても良いようです。

酒井さん(京都民医連)

酒井さん(京都民医連)

一週間という短い期間でしたが、佐藤総師長はじめ、石井師長、病棟スタッフの皆様に温かく受け入れていただき、非常に気持ちよく働くことができました。本当にありがとうございました。また、坪井院長、宮田専務、江川事務長、今泉課長等、短時間の支援者にも細やかな心配りをしていただき感謝しています。現場から離れて何年も経っており何ができるのかという思いはあるものの可能なら何かしたい、何でもしたいと思い支援を申し出ました。震災直後の3月14日から5日間坂総合病院に支援に入ったことが、私の中では強く印象に残っています。震災に加えて津波の被害の大きさに驚きと信じがたいものがありました。支援から戻った時に、どちらが現実なのか自分の中で区別が付かない状況がありました。その後、原発事故がどんどん大きくなっていくことに、何か人間の無力さや、そこにいない人間であるという罪悪感、被災地の人だけに苦悩が背負わされているのではないかというような感覚になりました。誰かのためというよりも支援やボランティアに参加することで、そんな自分の気持ちを抑えたいのかなと今になって考えています。

桑野協立病院は、民医連、生協の匂いのする病院で居心地の良い所でした。病棟の皆さんには温かく迎えていただきました。支援者の不安をまず、総師長さん、事務長さん、専務さんなどが挨拶に来ていただき、ほぐしてくれました。そして病棟でいただいたメッセージカードでまた不安がほぐされました。そして皆さんの笑顔と声かけでホッとしました。初日、月曜日の午後半日入らせていただいただけで、いい職場だと思いました。また患者さんやご家族の方も親しみやすく、それぞれの個性が大切にされていると感じました。一週間経て、やっと患者さんの名前と顔が一致するころに支援が終了するのは、とても申し訳ないと思いながらも残してきた仕事も気になりかけてきています。皆さんには、しっかり休みを取りながら働き続けていただきたいということと、福島や被災地の苦悩はそこだけの問題ではなく、皆で受け止めていかなければいけないことだということを、大変だとは思いますが発信し続けていただきたいと思います。私も日常の煩雑さに埋没しながらも、そこに自分を引き戻し、引き戻ししながら生きて行きたいと思います。ありがとうございました。

9月1日から3日まで医療福祉生協連の師長研修が被爆地広島で開催されました。

講義「震災と原発事故その後の被曝の問題など郡山医療生協の取り組み」と「その時看護部が何をしてきたか」の報告をしました。 私達の経験と取り組みをうまく伝えることが出来るのか心配しましたが、その手ごたえは十分と感じました。3.11の震災後からの全国の支援に、少だけ恩返しが出来たのではないかと感じました。

9月8日、田村市滝根町で「田村地域磐青の会」主催の放射線学習会が開かれ、講師で鹿又達治放射線科主任が参加しました。「磐青の会」とは、猪苗代の磐梯青年の家で行われる各地域の女性リーダーを集めた研修会修了者の自主的学習組織です。田村市内の放射線量は郡山市内の10?5分の1程度ですが、女性の会ということもあり暮らしの中で気をつけることや、食べ物のへの影響などについて高い関心が示されました。田村市では、県内に先駆けて飲食物の測定をおこなうなど放射線問題に敏感な自治体ですが、この他にも要望がある場合は、市役所に要望書を届けるなどの運動が必要だと声が上がりました。 (富岡)

福岡、山口、京都とそれぞれ遠方から支援の看護師さんが来院しました。

写真左から

本山礼子さん (京都:葵会総合ケアST)

渡邉千鶴子さん (福岡:千鳥橋病院)

下瀬尚子さん (山口:医療生協健文会)

本山さんはひなたぼっこで、渡邉さんは2階病棟で、下瀬さんは3階病棟でそれぞれお手伝い頂きます。

夏休みを利用して名古屋へ行ってきました。放射線量をのぞけば普通の生活ができているため「避難」ということにピンとこない息子たちでしたがせっかくの企画でしたのでありがたく参加させていただきました。

初名古屋は太陽ギラギラで天気に恵まれすぎて暑さにやられそうになりました。とても楽しく、おいしい時間を過ごす事ができました。また、久しぶりに親子3人川の字で寝たことを息子大好きな私にとっては至福の一時でした。これもみな私たちをあたたかく迎えてくれた、理事の中村さん、老健のみなさん、みなみツーリストの河本さん、かかわってくださった全ての方々のおかげです。感謝してもしきれないほどの手厚いおもてなしを本当にありがとうございました。

(3階病棟 数沢)

東京電力福島第一原子力発電所の周辺でひまわりを栽培し農地から放射性物質を取り除く実験を行っていた民間のグループが、8日記者会見し、土を分析した結果、放射性セシウムの濃度を最大で半分程度にまで引き下げる効果があったと発表しました。 実験を行ったのは、神戸にある理化学研究所の元研究員らで作る民間のグループです。福島第一原発の半径30キロ圏内にある南相馬市の4か所の畑でひまわりを栽培し、放射性物質を土から取り除く効果があるか調べました。専門の機関で分析した結果、放射性セシウムの濃度は、土1キログラム当たり栽培前に2117ベクレルだった場所で、栽培から2か月後には1680ベクレルと、20%減少していたということです。中には土1キログラム当たり1703ベクレルだったものが、757ベクレルと半分程度になった場所もあり、研究グループでは、ひまわりの栽培には放射性セシウムの濃度を引き下げる効果があったと発表しました。一方、放射性物質を吸収したひまわりは、土の中に埋めるしかなく、廃棄場所の確保が今後の課題だとしています。研究グループは、今後、さらに周辺の農家にも呼びかけてひまわりを栽培し、放射性物質を吸収する効果を定期的に確認することにしています。

9月9日 10時22分 [NHKニュースからの転載です]

おいしいお野菜ありがとうございました

・なすとクウシンサイの中華炒め

・クウシンサイの野菜炒め・味噌汁

・なすのレンジ蒸し

・サツマイモの煮物

にしておいしく頂きました。今年と来年はうちの家庭菜園はあきらめました。

畑にひまわりを植えて再来年位には再開できるよう楽しみにしております。

(オペ室一同)

やったね!ようやく食養にも浜北の野菜がきたね?。いろいろな形の野菜たちに愛情を感じました。早く食べたくてがまんできず、その日のお昼に、ゴーヤのお浸しを作ってみんなで食べました。「おかかをかけてめんつゆで食べると、そんなに苦くないよ?」と結城さんが言うので、食べてみると「なるほど?」と納得しちゃいました。

みんなで持ち帰り、いろいろな料理に変身しました。とうがんのカニあんかけ・空芯菜と豚肉の炒め物・空芯菜とさつま揚げの炒め物、オクラの梅肉あえ・オクラ入りカレー・かぼちゃのポタージュなどなど…、大事に食べさせてもらいました。浜北チーム朝市のみなさまありがとうございました。(食養科)

放射能汚染と対峙する郡山医療生協の取り組みは、対策本部ニュースを通して全国に発信してきました。また、この間各地の医療生協、民医連の院所から招かれ、報告を行っています。

8/26から8/28には宮田専務が香川医療生協、愛媛医療生協で報告。江川事務長は、8/26?27に長野医療生協の月間スタート集会で、9/7には医療福祉生協連のトップセミナーで報告を行ってきました。 対策本部としては、今後も可能な限り要請の応え、法人や院所を訪問して、支援の御礼と取り組みの報告を行っていきたいと考えています。

ふれあい・桑の実デイサービスセンター

ふれあい・桑の実デイサービスセンター

暑い日でした。湯殿山の旅館に着いて、その清しい冷水にホッとしました。ようこそいらっしゃいましたで出向いていただき、どうぞひと時でも心安く楽しんでいって、また福島の地で頑張って下さい、いつでも応援しますという心遣いが充分伝わる内容でした。娘(小5)は、ミニ夏祭り・花火・スイカ割りを楽しみ、羽黒山の2,446段も楽しみながら完歩しました。昼食のソバもおいしかったね。それに山形の方々は楽しく、親しみのある方が多かったです。また機会があったら訪れてみたいです。

(訪問看護ステーション 馬場)

7日(水)小ひなたとグループホームが新設されたことを機会として第三者委員と介護保険事業部との懇談会をおこないました。委員の玉木智恵さん、斉藤征男さんと苦情対応について懇談し、介護事業所を視察しました。今後は年2回開催することにしました。

扇谷弥生さん(あおもり協立病院)

扇谷弥生さん(あおもり協立病院)

残暑厳しい中、皆様いかがお過ごしでしょうか。支援期間中は大変お世話になりました。ありがとうございました。3階病棟スタッフの皆さんとはずっと昔から一緒に働いていたかのように、皆さん気さくに声をかけてくださり親切丁寧に教えて頂き、支援でしたが楽しく業務ができました。いろいろ困難な中ですが、皆さんはお互いに励まし合いながら、患者さんに心のこもったケアをされており、胸が熱くなりました。私も医療生協人(なかま)として皆さんに負けないよう頑張りたいと思います。支援のはずが逆に、皆さんから元気をもらいました。本当にありがとうございました。これからも共にがんばりましょうね!

川越英子さん(至誠堂総合病院)

川越英子さん(至誠堂総合病院)

ふれあいデイサービスセンターでの支援を通し、デイサービスの役割・業務内容・利用者の方の対応など、病棟経験しかなかったので、大変勉強になりました。今回の支援を通しいろいろな事を考えさせられました。震災後もうすぐ半年になりますが、今も現実として放射能という問題があり、また部長さん師長さんの話も伺い、震災後の対応や部長さんの「職員とその家族とその家族を守る」という決意、その後の行動など、自分がその立場なら同じように出来ただろうか..と。

山形に戻ってから職場や原発についてアンテナを高くしていきたいと思います。そして、ふれあいデイの皆さんには本当にお世話になりました。少しでも役に立てたら..と思っていたのですが、ごく一部しかお手伝いできずにすみません。とにかく、スタッフの皆さんが親切であたたかくよい職場だと思います。安全安心で利用者の方への個別の対応をしており、自分も高齢となりサービスが必要となったら「ふれあい」でお世話になりたいと思える職場でした。支援というより研修させてもらったようでした。ありがとうございました。

(注:部長=看護部長)

9/5月曜13時20分から病院2階会議室で報告会を行いました。 まず橋本理事長の代理で増子副理事長があいさつし、「組合員とともに今後も核兵器を無くす運動を連携して進めましょう」と訴えました。次に組合員代表として一支部の高橋紀三さんでしたが事情で出席できず、代理で組織部富岡さんが。 核兵器廃絶のための世界的な取り組みなどを学んできた事を報告しました。

職員代表として長崎大会に参加した、佐々木一仁さん、吉田久美子さんが協力して、パワーポイントを使って会場の雰囲気を交えて報告、 原爆の被害を目の当たりにして衝撃を受けつつ、「今後もこの経験を生かしたい」と力強い言葉で締めました。

最後の質疑応答では事務室の鹿又さんから、「若い職員のこの経験を今後に繋げられる様に皆で協力しよう」と訴えがありました。いずれも、原水禁の取り組みを、核害で生きる福島の自分たちと重ね合わせ、運動の継続が望まれている事が伺われる報告会でした。参加者は、延べ人数84人でした。 (加藤)

伊藤明子さん(山形:至誠堂病院)

伊藤明子さん(山形:至誠堂病院)

この度支援させて頂きありがとうございました。短期間(6日間)でお役に立てたのでしょうか。看護部長さんはじめ、3階病棟の師長さん、スタッフのみなさんのあたたかい、こまやかな心づかいとても感激でした。(初日は病棟でフィッシュのウェルカムメッセージをいただき、師長さんより昼休みウェルカム会(デザートをいただき)、夜歓迎会までして頂きました)みなさんといろいろ話をしたり、仕事をしている中でここ数カ月があっという間に経過し、放射能汚染について勉強をかさね、協力してきたことを知りました。学習会にも参加させてもらいました。放射能については、山形にいる人とは温度差を感じます。私たちもしっかり勉強して伝えていかなくてはと思います。私たちは医療の仲間です。これからも健康に気をつけられ、がんばって下さい。

5日から新たに3人の方が支援にみえられました。

写真左から

酒井富貴子さん(京都民医連:常駐理事)

西本奈々恵さん(広島医療生協)

松浦ときえさん (京都民医連:上京病院)

酒井さんと西本さんは3階病棟で、松浦さんは2階病棟でお手伝い頂きます。宜しくお願いします。

山根香代子さん(神戸医療生協)

山根香代子さん(神戸医療生協)

8月30日に神戸に降り立った途端、熱気が私を包みました。翌日は早速、ハローワークに足を運び、その後は毎日日参。9月2日は台風到来。郡山の静かな生活が嘘のようです。1か月とちょっとでしたが協立病院に大変お世話になりました。暖かく接して頂きボランティアなのにこんなによくしていただいて、感謝しています。

普段と何ら変わらない医療活動が営まれている中に、医療支援に行くとはどういうことが求められているのだろうか、果たして定年後の人間が役に立つことがあるのだろうか?等々自問をしながら郡山に向かいました。 一つの結論として、何も出来なくても、県外の人間が支援に行くという行動は、福島の人たち(スタッフ)に、県外には福島の事を思っている人間もいると言う連帯感を感じてもらえるかもしれない、そういう思いで来ました。 私たちも16年前に震災に会いました。「震災でパンドラの箱が開いてしまい、僕たちは見てはならぬものを見てしまった。見てしまった僕たちがしなければいけないことは?・・」とある人が言っておられましたが私も同感でした。

すべてが壊れてしまった、システムなんて意味を持たなかった時間を経験しました。そんな中で生まれて来たのが?ボランティア??新たなコミニティ作り?神戸の人間はこのテーマと対峙して来たと思います。神戸の仲間が今もなお被災地支援を続けているのは、そんな経験をしたからだと思います。放射能汚染と言う重い課題と直面しなければならない、福島の皆さんの課題は、長期にわたるものでしょう。

もうひとつ震災を経て実感したことは、医療だけではもろい。多くのひとびととの関わりの中で医療はあると言うことでした。異業種の人々との関わりを持つことはとっても大切と言うことでした。未来を確信していくためにも。

今後とも私に出来る支援は続けて行きたいと思っています。それではみなさんお元気で。

大玉支部・大山あじさい班で放射線学習班会を行いました。講師は放射線科の鹿又さん、「放射能からママと子どもを守る本」、「食べ方の安全マニュアル」を参考にしながら、身近にできる放射線への対策を学習できました。班会に参加した方の中には、自分の家や、庭の除染をした、畳の拭き掃除を2日に1回はしているという方もおられ、みなさんの関心を引き寄せていました。

(組織部 関根)

家族4人、2泊3日の「さいたまリフレッシュツアー」に参加させて頂きました。1日目は、宿泊先のホテル近隣の鉄道博物館へ。夫と小4の息子は大興奮でした。その後宿泊先のホテルに到着すると、医療生協さいたまの職員の皆様より盛大なお出迎えをいただき、あたたかい歓迎に驚きと感激でいっぱいになりました。2日目はディズニーランドへ!放射能を気にすることなく思いっきりリフレッシュすることができました。

今年は、放射能でプールにも入れず、屋外行事は場所や時間を決められて、子どもたちにとって窮屈な夏休みを送らなければならない…、そんな中このような企画に参加させていただき、医療生協さいたまの皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 (安藤)

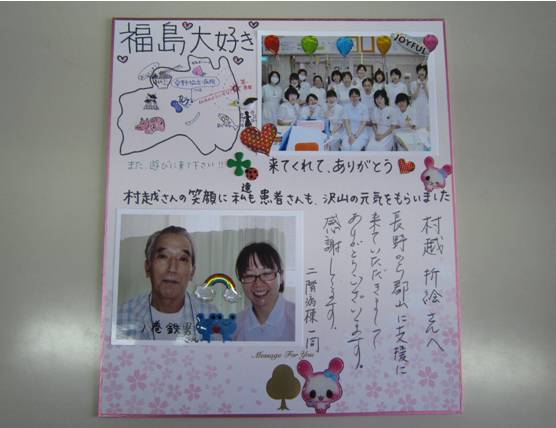

村越折絵さん(長野医療生協)

村越折絵さん(長野医療生協)

長野では、TVで放映されているものでしか原発や放射能について知ることがほとんどありません。そのためあまり意識することなく生活していますが、今回病棟でお手伝いをさせてもらっていると、日常生活の会話で放射能のことを気にしていることがわかりました。近くの小学校への登下校を親御さんが車で送り迎えしているのを目の当たりにすることがあり、その日のTVでもそのことが放映されていて、実際に起こって大変な思いをしている人が、こんなにも近くにいることを実感することができました。 患者様も、津波の被災者で帰る場所をどうするかという患者様や、義援金を受け取ったため生活保護から外された患者様もいたりと、様々な問題がとりまいていることがわかりました。仕事を覚えた所で支援が終わってしまうので、本当に支援になったかはわかりませんが、私にとってとても良い経験になりました。ありがとうございます。長野に帰ったら桑野協立病院のことや郡山で見たことなど話しをして、現状を伝えて、できる支援を提案できたらと思います。

支援にお出で頂いている方を対象に学習会を開催しました。内容は、放射性物質の特徴と防護、この地で暮らすための留意点やこれまでの郡山医療生協の取り組みなど、多岐にわたりました。坪井院長の報告用パワーポイントも、回を重ねる度にバージョンアップしています。

福島県は31日、県の人口が200万人を割ったと発表した。7月1日現在の推計で199万7400人で、震災前の3月1日から4カ月で2万7001人減った。減少率は1.33%で前年同期の約4倍。県は「原子力災害の影響で、極端な人口減が続いている」としている。 200万人を割ったのは1978年以来33年ぶり。原発に近く、津波被害も受けた「相双地域」は8843人の減少。減少率は4.52%で、前年の約12倍にのぼる。 市町村別の減少数は、いわき市の5785人が最多で、郡山市4133人、南相馬市3528人、福島市2166人と続く。減少した2万7001人のうち出生・死亡によるものが5037人。転入・転出による減少は2万1964人で、前年同期の約4.5倍という。この統計は住民票の届け出に基づき、県が毎月公表している。一方、各都道府県の集計から出している県外への避難者は8月11日現在、5万1576人。この中には住民票を移していない人も含まれている。

浜北第11便は、数々の野菜の他に浜北医療生協のニュースも入っていました(野菜の配達そっちのけで、ニュースに見入ってしまいました)。この野菜は、浜北医療生協デイサービス職員の桐山さんが作って下さった野菜だそうです。桐山さんありがとうございます!

今日の野菜は、手術室、医局、young?パパのいる総務に届けました。

新納愛子さん(ヘルスコープおおさか)

新納愛子さん(ヘルスコープおおさか)

桑野協立病院に来させて頂く前までは、正直原発のことなど全くと言っていいほど知識がありませんでした。しかし、実際に福島に来て2週間だけでしたが、生活してみたり院長先生のお話やスタッフのみなさんの話を聞いてみて、原発の怖さをたくさん知ることができました。郡山市に2週間いましたが、その間に何度も地震がきたりゲリラ豪雨の様な雨が降るなど、大変さを実感しました。大阪に戻った後、この大変さを伝えるなど、私にもできることを探していこうと思います。

本日、婦人科外来(レディース外来)がオープンします。担当する医師は、郡山医療生協創立後の桑野診療所時代から何かとお世話になっていました、吾妻医院で開業されていた吾妻達郎先生にお願いすることになりました。

外来は、月・水・金曜日の午前中です。子宮がん検診を中心としながら早期発見・早期治療に

結び付けていきたいと考えます。

診療としては、更年期における相談・治療、カンジダ・トリコモナス膣炎などの検査治療、妊娠判定、妊婦健診、病棟高齢者の診察などです。

今年度は、郡山市の子宮がん検診は年度途中のため受託医療機関にはなれませんので、組合員健診、事業所健診として子宮がん検診を実施していきます。

メッセージ紹介を紹介します!

前列左:長野医療生協 小林泰子さん 3階病棟支援

高齢者、介護度の高い患者様が多く、多忙な中スタッフの皆様は(自身の原発公害の不安をかかえながら)笑顔で看護されている姿に感動いたしました。

今回一週間の短期間ではありましたが、私にできることを積極的に実施させていただきました。が、ちから不足で大変申し訳ありませんでした。

ありがとうございました。これからもずっと応援致して居ります。

前列右:岡山医療生協 佐々木和子さん 通所リハビリテーション支援

3月11日の震災から5ケ月経過し、突然にボランティア支援の声がかかりすぐお引き受けしました。郡山に到着し佐藤看護部長から、お話を伺い着実に復旧がすすみたたかいがすすんでいると力強さを感じました。岡山でも「ひまわりの種を送る」「線量計を送ろう」との運動が少しでも役に立っているのだろうと思いました。

配属された職場の方々、利用者様はあの頃の大変さを話そうとはされませんが、不安や心配をかかえながらしっかり生きていこうとされていると思いました。院長先生から原爆の恐ろしさや引き続く不安をお話していただき、この地で生き続けなければならない覚悟を感じました。“くやしい”と言われた言葉が心にしみました。

遠い岡山の地で微力ではありますが支援を続けて行きたいと思います。暖かく迎えてくださり感謝します。ありがとうございました。

後列右:福山医療生協 武藤千夜子さん グループホームひなたぼっこ支援

今回、GHひなたぼっこに支援に入らせてもらいましたが、スタッフの皆さんに気を使わせたり、足をひっぱたりして支援になってなかったのではないかと思っています。スタッフの皆さんは若いのに一人一人の入所者さんに優しく思いやりのある態度で接しておられ、5月にオープンしたばかりとは思えないようで感心しました。

私は福山では主に在宅往診の仕事をしています。90数名の往診患者さんの3割弱がGH、小規模多機能etc.の施設系です。今回そこで働くひとたちの苦労が少し理解できたような気がします。

ひばたぼっこの入所者さんから聞いた「ここに居ても何もやることはないものーーー」というつぶやきも又深く身にこたえました。「豊かな老後」という言語を中身の入ったものにするため、私たち医療者と介護者が一緒に前に進んでいかなければーーーー。目前に控えている自分の老後のためにも今回の経験を意義あるものにしたいと思いました。本当にお世話になりました。スタッフのみなさま、そして9名の入所者のみなさま。

子供たち4人を連れ、ばあば(子供たちの祖母)がキャンプに参加させていただきました。よく言えば“活発”なうちの子+妹の子・・・さぞかしご迷惑をおかけしたことと思いますが、他に参加された保護者の方々やお友達の助けもあり、2泊3日楽しく過ごすことができたようです。普段の夏休みより思い出深かったのか、いつも頭を悩ます夏休みの宿題(絵日記や新聞づくり)も親からせかすわけでもなく「できたー!!」と。それぞれのキャンプの思い出を胸に刻んだようです。諸事情あり今回参加できなかった“じいじ”(祖父)は「行きたかった・・」とさみしそうに留守番をしていました。

「夏の大三角形がきれいに見えたよ!!」(こたろう)、

「よる、おともだちとたべたりのんだり、えんかいみたいでたのしかった」(こはる)、

「すいぞくかんにくらげがぷかぷかういていたよ」(こいと)、

「キャンプははじめてでたのしかった。おともだちもできたよ」(ひより)。

温かく迎えてくださった地元の方々にも感謝しています。外で思いっきり遊べる貴重な時間をいただきありがとうございました。

(桑野協立介護保険センター 横山)

小6の甥と小3の姪が、国や県主催のサマーキャンプに選考漏れ。がっかりしていたので、それなら生協の企画でと参加しました。総勢9名でアットホームな楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

放射能を気にすることなく、自然の中で火をおこして作ったローストビーフや野菜は絶品でした。年齢も続柄も様々でしたが、ナイトハイクやアスレチック等子供達はとても楽しそうでした。

大変お世話になりました。

(桑野介護保険センター 軍司)

梶谷 恵さん(松江保健生協・松江生協病院)

(前列中央が梶谷さん)

少しずつ患者様のことやスタッフの方々とうちとけてきた頃に支援終了となってしまいました。どこに行っても思いはひとつであるということが実感できました。それは、やはり同じ看護師としての志しが同じなんだと思いましたし、忙しいなかでも患者様への声かけがあたたかいことに私はジーンときました。私の働いている病院は(地域がらでもあるのか!?)言葉がきつくて、余計にスタッフのみなさんの対応がとても好感をもって働かせていただきました。

ずっと何かできることをしてみたいという思いがあり、その思いをこの桑野協立病院でやっと実現できました。まだまだつらいことなど続くとは思いますが、そんなときこそフィッシュ哲学の出番ですよね!! 時間を大切に、自分らしい時が過ごせるよう…遠くても!?…心はひとつ…みなさまの健康と幸せを西の端よりいつも願っています。本当に充実した日々を過ごせました。また、どこかで会える日 (研修など)を楽しみにしています。