1,主権在民

震災復旧作業中にこのたびの原発事故による災害は「核による公害」・「核害」であるという認識を持ちました。日本社会が今までに経験した公害の構造に多くの類似性を見つけることが出来ました。核被害については広島、長崎、チェルノブイリとの類似点、相違点を数多くの学習会を重ね研究してきました。その結果、核害に立ち向かう基本理念はわれわれ住民の主権回復運動であると考え、今まで学んできた「患者の権利章典」を実行に移し生存権を主張しました。

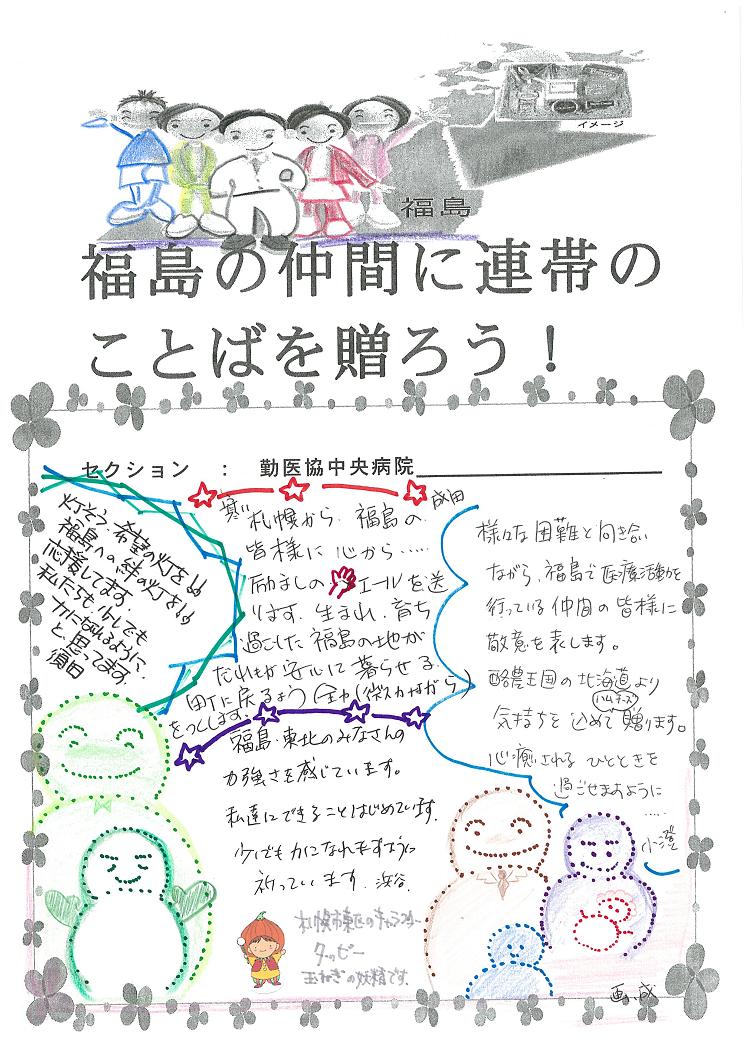

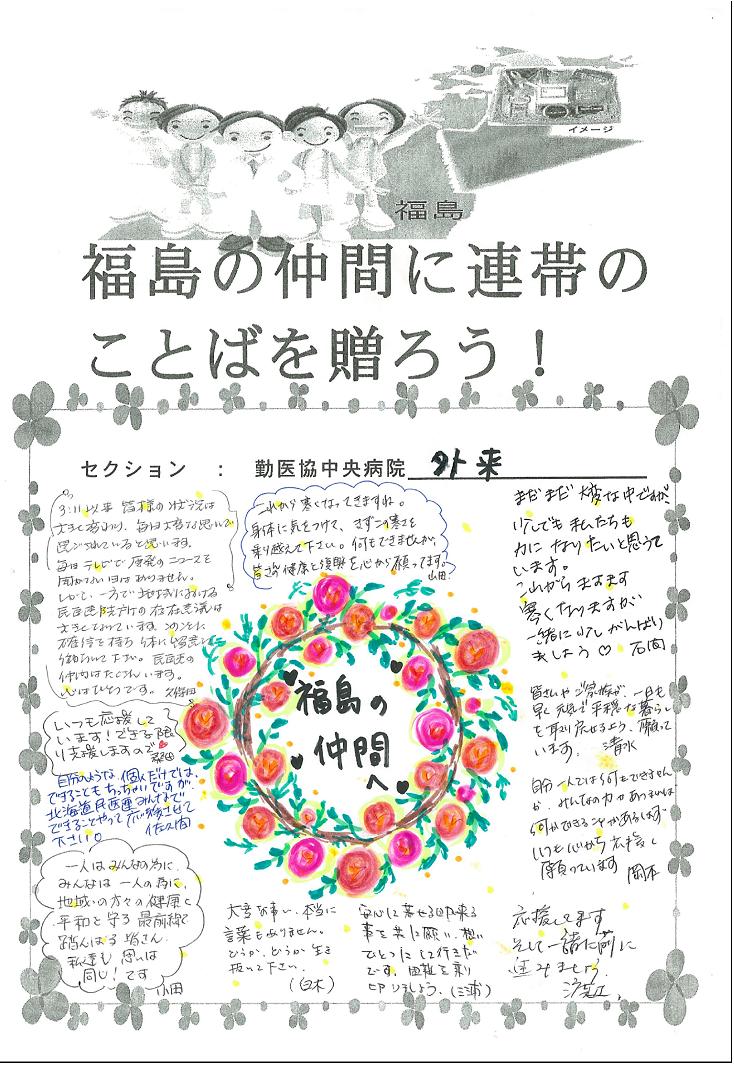

2,協力協同

以下のことを実行しました。

●避難等、行政の指示に従うことを確認し、また避難者の支援を積極的に行い

当医療生協の社会的責任を果たしました。

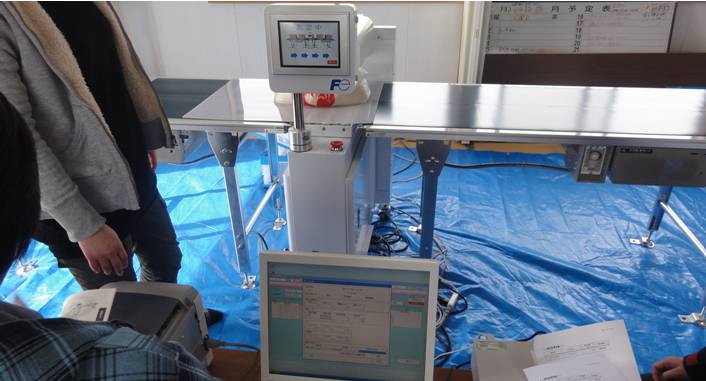

●線量計を何とか獲得し身の回りの汚染状況を確認し、除染活動を実行しました。

●職員および子供の被曝を最小限に抑えるために保育所の除染などを行い、

かつリセット企画を実施しました。

●放射線防護教育を実施し、被曝軽減三原則を学び確認しました。

●脱原発運動へ参加しました。

3,今、要求していること

●さらなる科学的情報の開示

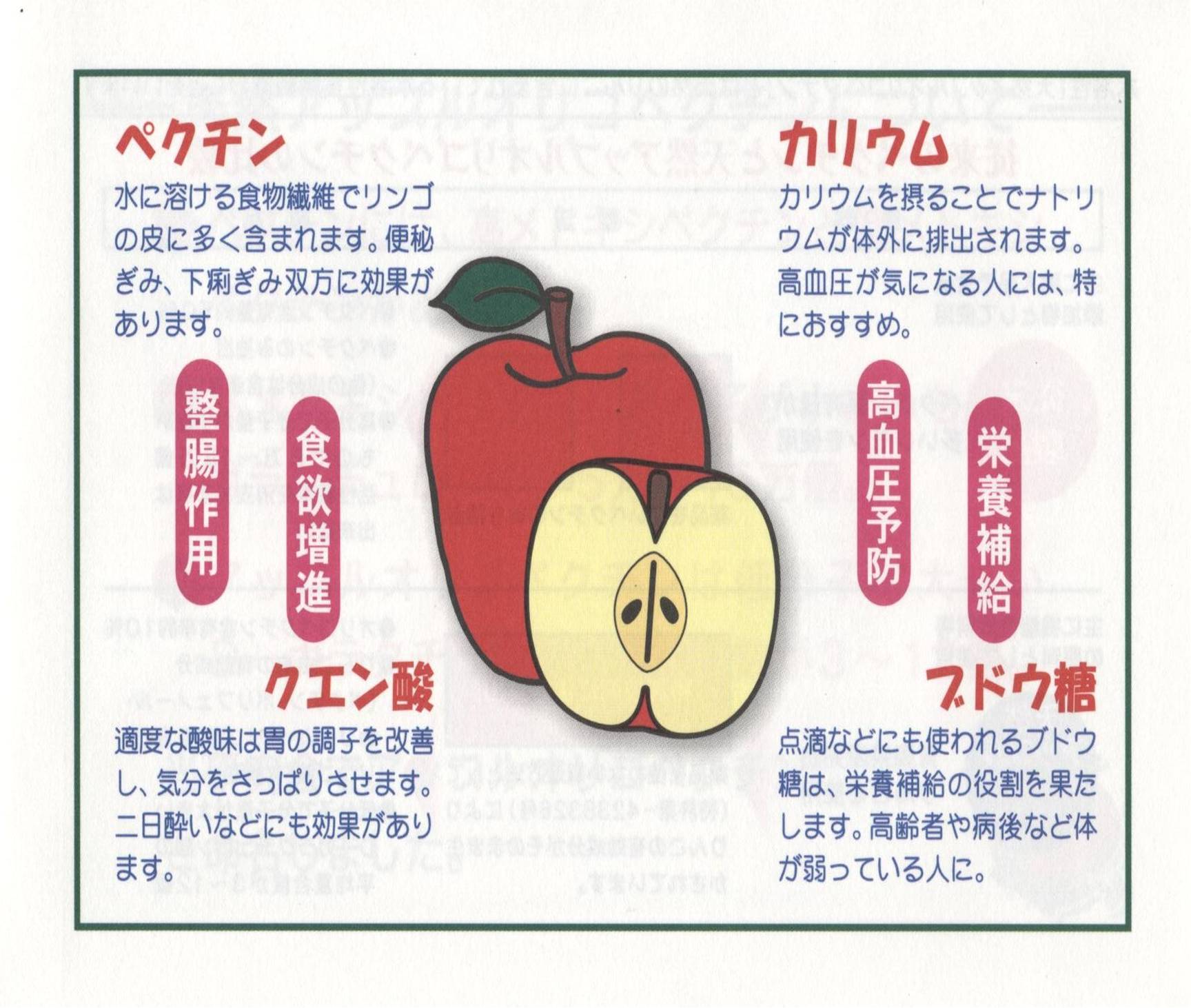

●飲食物の汚染状況を知り食の安全を確保したい。

●自身の内部被曝状況を知り、予測予防の観点に立ち、将来に備えたい。

4,行政への要望

●行政による安易な終息宣言、専門家による安易な安全宣言は被害を拡大する

だけだということを知ってほしい。

●除染活動の加速、損害賠償実施の加速

●世界へ向けて正確な福島情報の発信を続け拡大すること

5,全国の友人達への提言

核施設周辺150キロにはモニタリングポストが充分数有って常にデータが開示されていることが必要です。そして各人が線量計を携帯します。子供達への安全神話教育は変更しなくてはならないと思います。主権回復運動に携わっている友人達と手を結びます。

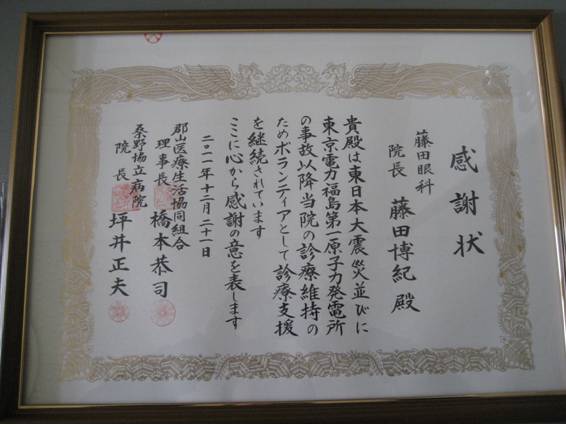

院長 坪井正夫

横田職員実行委員長

横田職員実行委員長