つくしんぼ保育園のモニタリングポストも含め、県内3000箇所のモニタリングホストが、リアルタイムで表示される「線量測定システム」が試験運用されています。

インターネット「文部科学省ホームページ」から入り、放射線モニタリング情報をクリック⇒放射線量観測マップで見ることが出来ます。自分の生活圏内の放射線量を確認してください。見える化が一歩前進しました。

つくしんぼ保育園のモニタリングポストも含め、県内3000箇所のモニタリングホストが、リアルタイムで表示される「線量測定システム」が試験運用されています。

インターネット「文部科学省ホームページ」から入り、放射線モニタリング情報をクリック⇒放射線量観測マップで見ることが出来ます。自分の生活圏内の放射線量を確認してください。見える化が一歩前進しました。

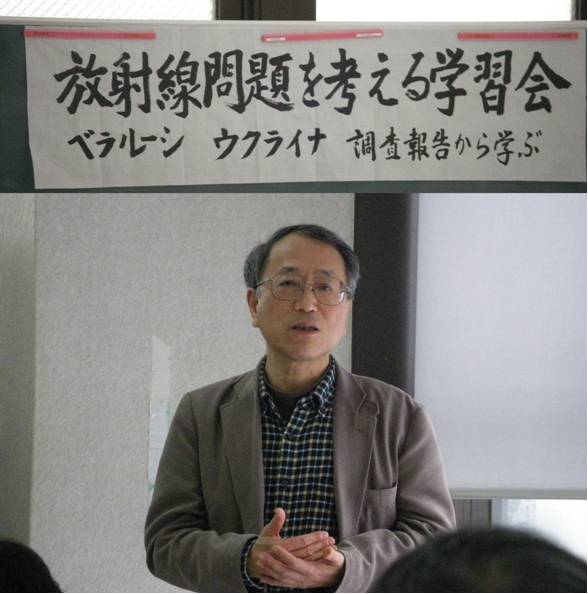

昨日(2/26)、郡山市の北にある本宮支部でチェルノブイリ視察報告学習会があり行ってきました。参加者は約50名程度でした。雪が降り、手違いで暖房もなく、寒い中で熱心に聴いてもらいました。参加した若いお父さん、お母さん達(組合員ではないと思います)が必死で訴えるのです。

被曝していることは承知でここに踏むとどまる。しかし、学校給食の米を県外産にして欲しいと要求すると検査して安全(検出限界値1?10ベクレル以下)だから変更しない(本宮産を使っている)それでは弁当をもたせるというと子供が村八分にあうような対応をされる。放射能について発言するとこの人何を言っているのかと放射能の心配はないんだという対応をされる。私達の不安や要求は誰にどのように行ったらよいのか。私は、市でホールボディカウンターによる内部被爆検査を受けた。しかし、検出限界値(1?200ベクレル)以下ということしか言われなかった。これではどうしてよいのかわからないので東京の同位体研究所に尿の検査をお願いした。どうして納得のいく対応をしてもらえないのか。私はインターネットが使えないので情報源が不足している。もっと情報が欲しいし、学習会を積極的にやって欲しい。アップルペクチンはどのように手に入れるのか。などなど時間をオーバーして質問が続きました。本当に必死に訴えられると私が応える立場にはないのですが、胸が詰ってしまいます。正しい情報の提供、学習や教育、その上での主権者として行動がどうしても必要だと痛感した1日でした。学習会後7,8人が集まっていろいろ相談しているみたいでした。脱原発、TPP、一体改革、根っこは一つ、今こそ平成の大民権運動が求められていると痛感しています。

[宮田]

毎年恒例の新春医療講演会に、坪井先生の「核害の街に生きる」をテーマに、40名の参加者で開催されました。会場一杯の中、坪井先生の話し口調もユーモアかつ熱弁に。参加者も一緒になって熱心に聞きいっていました。

[六郎田]

大槻支部は、大槻町に建設された富岡町郡山事務所に手作りのチューリップを贈りました。運営委員さんの提案で、男性の運営委員も加わり150本のチューリップを作り上げました。贈呈の際には、富岡町長さんとも懇談し、大槻支部のミニサロンの取り組みを紹介してきました。

[六郎田]

2月22日、またまた福井民医連から野菜が届きました。

箱の中に生い茂っているかの様に、沢山の小松菜が入っていました。

つくしんぼ保育園、薬局、食養、手術室に届けました。つくしんぼにお邪魔すると「なに持って来たの??」と子供たちが集まってきました。子供達とちょっとだけ会話し、楽しいひと時を過ごしました。帰る際には「またきてね?」と握手を求められました(失敗!カメラを忘れてしまった)。かさついた私の手とは違って、しっとりした小さな手・・・ 嬉しい瞬間です。福井の皆さん、ありがとうございます。

[西東]

-福島第一原発事故と郡山からの報告- 2月11日-

記念講演ありがとうございました。3月中旬にて平和フェスタ実行委員会にてまとめをする予定ですが参加者(220人)より福島の現状や原発についてよくわかった等たくさんの感想が寄せられました。

宮田氏はチェルノブイリ視察に行き、地域住民の健康管理のうえで内部被曝を防ぐことの大切を学んだと報告されました。すでに食品の放射線測定器を手配し、今月中には届くそうです。また、郡山市で2台導入予定のホールボディーカウンターですが、2台では住民全員のチェックには約20年かかってしまうため、入手を医療福祉生協連などに相談しているそうです。こうした環境が整ってこそ、健康に生きる権利を守ることができると強調しました。

最後に「いま皆さんにお願いしたい支援は、原発を再開させないことです。」と締めくくり、医療福祉生協連・民医連の仲間に人的・リフレッシュ企画の支援も訴えました。

倉敷医療生活協同組合 健康事業部 難波泰 様より

3月1日まで、3階病棟でお手伝い頂く、神奈川民医連からの支援の看護師さんをご紹介します。宜しくお願いします。

原 さん

原 さん

(横浜勤労者福祉協会:汐田診療所)

支援にお出で頂いているみなさんへ、郡山の現状や医療生協の取り組み、チェルノブイリ視察の報告など、恒例となっている坪井院長との学習会を開催しました。

浜北・チーム朝市からの32便はつくしんぼ保育園とふれあいデイサービスセンターでいただきました。

小さなシャベルで砂山をつくる子どもたち、駆け回る子に「危ないよ」と声をかけるお母さん。そんな当たり前の姿が消えた3月11日。あの日から、私たちは大きく変わりました。見えない放射能の恐怖に悩み苦しみながら、安心して暮らせる故郷郡山を、安心して生産することができる大地を、何よりも安心して子育てができる故郷を取り戻そうと手をつなぎだしました。学校、家庭、道路から、そして、農地、山林、川から放射能をなくそう、子どもたちが元気に遊べる場所をつくりだそう健康チェックも食べ物検査も、誰もが、いつでも、どこでもできるようにと力を合わせはじめました。

遅々として進まない対策に怒りをこめて、東京電力と政府に全うな責任を果たせと迫る郡山市民の声。この声がさらに強く大きく広がるように私たちは呼びかけます。

私たちが安心して暮らしていくために求めるのは、

1.原発の全廃炉と再生可能な新エネルギー開発への転換

2.国の責任で最終処理分場を決め、徹底した速やかな除染

3.水と食料品の検査をいつでもどこでも依頼できる体制

4.放射能被害からいのちと健康を守る医療制度の確立

5.放射能汚染がもたらした全ての被害への賠償

家族が一緒に暮らせ、子どもたちが外で元気に遊びまわる当たり前の幸せを取り戻すために、生き方も、考え方もちがう私たちが、つどい、学び、共に力を合わせる共同の場、市民の会。さあ、あなたもご一緒に。

[母親の想いを訴えるくわの福祉会の職員]

2012.02.19

原発廃炉・暮らしと健康を守る郡山市民の会

原田さん(ヘルスコープおおさか)

原田さん(ヘルスコープおおさか)

2月1日、 大阪から郡山へ大寒波とともにやってきました。 自ら支援に行くことを希望していたとはいえ、 どんな職場だろう、 どんな患者さんが待っているのだろうと不安と緊張の中、 2階病棟の詰め所に入ったことを思い出します。 人員不足の中でも2階のスタッフの皆さんは明るく助け合いながら働かれていて、その姿に驚きました。と同時に笑顔も忘れ、声も掛け合えず走り回っていた1年前の自分のことを思い出しました。大変な時こそ何が大切かを見極めること、そしてお互いを思いやることを忘れてはいけないなと感じました。みなさんと過ごしていて楽しいなと思う一方で原発に関して自分の無知、無力さを痛感、またスタッフの不安を聞きやれていない気持ちになったりと感情の変化がめまぐるしい2週間でした。スタッフのみなさん、 ご家族の健康と安寧に暮らしていける社会を願わずにはいられません。

この2週間、支援とは言いながらもまだまだこれからの私にとっては大変良い経験になりました。 みなさんと離れるのはとても寂しいですが、私も2階病棟のような温かい職場を作っていけるよう頑張りたいです。忙しい中快く受け入れて下さったこと、たくさん声をかけて下さったことに感謝します。2週間あっという間でした。本当に桑野協立病院に来れてよかったです。

各界から、市民が、思いをひとつに450人結集!

2月19日、駅前ビッグアイにて原発廃炉・暮らしと健康を守る「郡山市民の会」結成のつどいが開催され、各界の代表をはじめ、多くの市民で会場いっぱいの450人が集まりました。オープニングでは、佐藤眞人さんによるフルート演奏が披露され、私たちの心を和ませてくれました。冒頭、原郡山市長がかけつけ、市民と共に健康管理や街の再生に向けて取り組んでいくことの決意がしめされました。その後、前の福島県知事の佐藤栄佐久さんよる基調講演が行われ、原発をなくす決意が語られました。報告では、はじめに「チェルノブイリの教訓」と題して坪井院長から核害の街で生きていくことの思いが話されました。その後それぞれの市民としての取り組みや思い、決意が各界から表明されました。最後に、「郡山市民の会アピール宣言」を提案し採択されました。

基調講演 佐藤 栄佐久さん(前福島県知事)

報告

1.チェルノブイリの教訓 坪井院長

2.子どもの健康・放射能から守る 母親3人

3.農産物生産者 農業経営者

4.放射能被害全面賠償 安藤裕規(けやき法律事務所弁護士)

家族が一緒に暮らせ、子どもたちが外で元気に遊びまわる当たり前の幸せを取り戻すために、生き方も、考え方も違う私たちが、つどい、学び、共に力を合わせることを誓い合いました。

結成に駆けつけた原郡山市長

2月17日の夜、向陽台コスモス班で坪井先生による講演会がありました。鹿又達治さんも加わり、チェルノブイリ報告から除染の話と幅広い内容となりました。

向陽台は放射線量が高く、これまでも住民による通学路の除染活動を行ってきた団地です。

遠い所だと、小学校まで片道1時間かかる子もいて子供の被曝時間を短くしようと、市にもスクールバスの要望書も出しました。結果は採用となりませんでしたが、住民自治が一丸となり、これからも訴え続けていくことが重要だと参加者一同確認しました。

[六郎田]

途中で疲れてしまって、勢いが失せ、鹿又君に交替。連れて行って良かった。(by 坪井)

2月16日(木)組合員センターにおいて、1支部・桑野支部共催の「暮らしの教室」がスタートしました。「社会保障と税の一体改革」など、4回にわたって開催され、情勢学習を重ね、よりよい暮らしにするためにはどういう運動が必要かを学ぶ機会です。受講者は26名を数え、会場いっぱいに熱気のある教室でした。

第1講は江川事務長を講師に「どうなる医療・介護保険?社会保障と税の一体改革?」の講義の後、5つのグループに分かれて振り返り討論を行いました。「国民に知らされないまま決まっていく感じがして不安」「自殺者・無縁死の数の多さに驚いた」「弱者は弱者なりに力を合わせ、自分たちの生活を守るために何かをしていかなければならない」「現政権に対し、きちんと声を出していかなければならない」などの感想が出されました。

(暮らしの教室ニュースからの転載)

2月4日、川崎医療生協主催の組合員活動交流集会「春を呼ぼう!医療生協フェスティバル」で「核害と向い合う、郡山医療生協の取り組み」をテーマに報告してきました。会場には300人近い組合員さんが参加され、午後は各支部の活動、研修医とのパネルディスカッションなど、盛りだくさんの内容でした。会場で販売されたコーヒーの売り上げから、40、000円を支援金として頂いてきました。

事務局から送って頂いた感想から一部をご紹介します。

○ やはり風化している自分の気持ちがあった。福島では今も続いている。健康を守る事が困難な地で、職員・組合員の要求を汲み上げ、直面する困難に正しい方針を出して進んでいる姿を感じました。

○ 現地での大変さがよく伝わった。忘れることなく、原発0になるまで、ともに頑張りたい。

○ 今後のコンビナート震災への川医協方針(職員、組合員)の早急な構築の必要性を感じた。

(江川)

15日に支援に来院された看護師さんをご紹介します。写真向かって

右 : 菊池さん(神奈川民医連:汐田総合病院)

左 : 石塚さん(北海道民医連:釧路協立病院)

菊地さんは22日まで3階病棟で、石塚さんは29日まで2階病棟でそれぞれお手伝い頂きます。宜しくお願い致します。

上伊那医療生協から久保田副理事長、太田組合員センター部長ほか2名の方が来院されました。上伊那のみなさんは、二本松市の三保市長との懇談の帰り足での来院でした。

昼休みの短い時間でしたが、坪井院長、江川事務長朽木事務次長、鹿又主任が懇談に参加。坪井院長からスライドを使用して「チェルノブイリ視察報告」を行い、情報公開の遅れが、深刻な被害を生むこと、核害対策室のを立ち上げる想いが話されました。その後、原発事故当時の状況やその後の対策本部の対応について説明し、交流を行いました。

若尾さん(船橋二和病院)

若尾さん(船橋二和病院)

民医連の仲間として全国の民医連はひとつという思いを強く感じました。私は臨床を離れていたので正直現場でできるか不安だったにですが、配置を配慮していただいて何とか動けたかなと思っています。そして何よりも職場の皆さんが、気持ちよく受け入れてくださり、感謝の言葉をかけてくれたことがほんとうにうれしかったです。

短い期間なのに歓迎会まで開いていただき、ありがとうございました。院長先生をはじめ、他職種の方も大勢参加していただき、結束のよさを感じました。また、みなさんがとてもフレンドリーで仲間意識が強くてすばらしいと思いました。

震災の時も職員を守れなくては医療も守れないというスタンスで取り組んでこられたこと、そして今回のことで職場を離れたNsはひとりもいなかったと看護部長さんからお聞きして感心しました。放射能汚染を日々、意識しながら生活していくことは本当に大変なことと思います。今後、安心して住み続けられる町にしていくための除染の要望や子どもたちへの健康チェックなど課題は山積みと思います。そして私たちは今後、このような事故が再び起こることのないように、力を合わせて運動していかなくてはいけないのだという思いを強くしました。3階病棟の皆さん、お世話になりました。いつもペアになって動いてもらって助かりました。

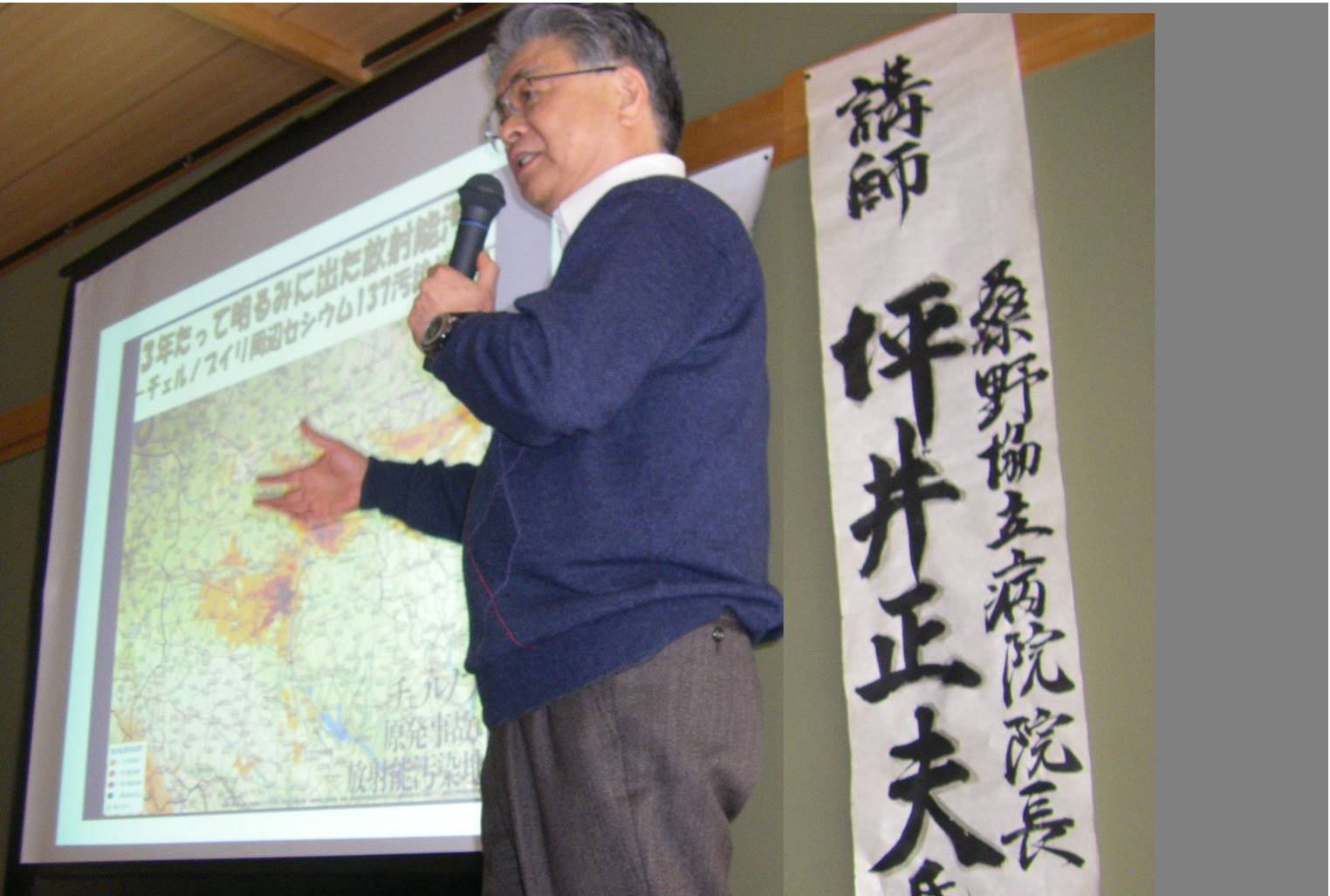

2月4日医療生協さいたま震災支援対策本部と利用員会主催で「原発被害を考える学習会」が開催されました。

全県の事業所利用委員さんや担当の職員さんなど100名を超える参加がありました。会場には、 PTの荒川君や組織の工藤君、看護師支援にこられた鈴木師長さん、 毛筆で書いた「絆」を送ってくれた秋山さんなども参加され熱心に話を聞いてくれました。 医療生協さいたまでは、埼玉リフレッシュツアー第2弾、第3弾、第4弾と息の長い支援を継続的に検討されており、心温まる学習会になりました。

(宮田育冶)

参加された皆さんの感想です!

●本当に生の声を伺い感じる事が多かったです。手探り状態の時などに、迷われたことなど、胸に迫るものがありました。繰り返したくないことですが、貴重な体験をうかがったと思ったことと、これからもできることを支援していきます。(組合員)

●生々しい写真と取り組みの強さを強く感じました。民医連の一連の取り組みの様子と組織化された大切さを重く受け止めたいです。主権在民を広げように共感。そして情報と教育の大切さを学びました。(組合員)

●これだけの大被害にあいながらも支援者になっているという報告に素直にすごいことだと思いました。300年という単位で元にもどるまでかかってくる被害にも拘わらず前向きに進んでいる姿に希望を感じました。(職員)

●リアルに当日の様子やその後、郡山医療生協が悩みながらも、ここまでやってこられた事が良く判りました。普段はなかなか組合員さんと職員のコラボ(協力)は難しいですが、こういう時に力を発揮できる組織なんだと感じました。子ども達に安心した社会をつくるためにも脱原発!うちの子は「放射能が怖い、雨に濡れたくない」と言っています。私達は良いけれど、子供たちの未来を奪ってはいけないと思いました。(職員)

●現実は予想以上であり、いかに政府の対応、東電のウソ、それに群がる「原子力村」の人達の許しがたき行動か?怒りを覚えた。チェルノブイリとは違う。確かに違う原発の原発とその対応の違い、大きな誤りである。この違いを改めて知らされました。(職員)

●予想以上に大変な状況になっていることがわかりました。現地の方には頑張ってもらいたいですが、私達もできることをしていきたいと思います。(職員)

2月11日静岡・浜北医療生協で行われた「学習交流会」に坪井院長と鹿又が参加してきました。当日、浜北では「バレンタイン行動」が行われ、行動後の学習会でした。

その中で、坪井院長から「核害の街で生きる」と題してチェルノブイリ調査団参加の報告をしました。その後、これまでの郡山医療生協としての大運動プロジェクトの取り組みを中心に鹿又より報告をしました。

昨日、きたはま診療所の高瀬事務長より参加者からの感想が寄せられました。その一部をご紹介します。

お忙しい中、郡山からお2人の講師派遣をいただき。ありがとうございました。

坪井先生、鹿又さんにおかれまましては、お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございました。学習交流会には、72人の参加が集まりました。支部を中心に「あたらしい顔」がみえるようにとの組織をしました。

浜北医療生協として、支援活動、サマーキャンプ、健康まつり、さまざまな場面で情報を出してきていますが、まだまだ、まだまだ、まだまだ、情報の広がりがすくないことを痛感している次第です。

坪井先生、鹿又さん報告にくわえて、山本看護師からの支援報告が、郡山の現状をリアルにつたえることとなりました。ちょうどよいタイミングに支援要請を出していただいたこと。感謝します。

(高瀬事務長より)

●現場で日々、考えられて取り組んでおられることすごいことですね。医療生協があることがとても大切なことなんだと思いました。このような事故は再びあってはいけないことですね。

●坪井先生のお人柄が感じられてよかった。実際にチェルノブイリに行かれて、これまで聞いていた情報が多かったのですがやっぱり本当だったんだと実感することができました。

●参考になる話をありがとうございました。万一に備えた今後のくらし方、大切な視点だと思います。少しばかり家庭菜園をしています。ちょっと多めに植えつけて野菜を送る活動に参加できたらと思います。

●お話を聞いて郡山医療生協では「話」ではなく「現実」であるこということを改めて思い知りました。そんな当然のことを今頃改めて感じる自分を情けないと思うと同時に坪井先生の提言してくださったように私たちも「浜岡原発を廃炉に」という運動の先も見据えてもっと現実の問題として考えていかねばならないと実感しました。遠方から寒い中をありがとうございました。とても有意義な時間をありがとうございました。

山本さん(中央)看護師支援ありがとうございました

放射線技師の菅野さん(左)放射能学習会がんばって!

杉山さん(右)可能性を生かして!

2月8日、福井民医連から7回目の野菜(長ネギ2箱)が届きました。今回は2階、3階二つの病棟に配達しました。早速お礼のメッセージが寄せられました。

“立派なネギを頂きました(太くて 真直ぐ!!) 甘くてシャキシャキでとても美味でした。休憩室に置いたのに、においもなく、皆「ネギってこんなにお上品だっけ?」なんて笑いながら話しました。私はバラ肉とネギの塩だれ炒めにして食べて絶品!でございました。安心も一緒だとことさらにおいしかったです 3F石井 ”!

福井民医連のみなさん、ありがとうございました。[八百屋]

装置の校正と電送関係のチェックが終わり、つくしんぼ保育園前に設置したモニタリングポストが稼働し始めました。 設置後表示された放射線量は0.387μSv/hでした。 “見える化” がまた一歩具体化しました。

山本さん(きたはま診療所)

山本さん(きたはま診療所)

支援第1日目、10日間でどんな支援ができるんだろうかと不安な思いで、病院の自動ドアをくぐりました。1階の受付や各科の窓口で、親切に患者様に対応されている様子を拝見し、少し気持ちが落ち着きました。 2日目に、病棟スタッフの方から、「はるばるここまで来てくれただけで本当にうれしい」といっていただいた時、 肩の力が抜け心から来てよかったと思いました。

病棟の皆さんが、いろいろな不安を胸の奥にたくさんかかえながらも、 毅然として仕事に向かわれている姿に胸を打たれました。しかし、昼食時の会話の中に子どもさんに安全な食材を食べさせたい思い、除染が進まないこと、正しい情報が伝わらないこと、 何も信じられなくなることなど放射能汚染への憤りや不安、 やるせないどうしようもない複雑な思いが感じられました。 子どもたちの健康をどのように守り育てていくのか、そのために大人ができることは何なのか、考えると悶々とします。

5日目に坪井院長先生の講義を受けて、少し考え方の方向性が見えてきたように思います。 浜北医療生協に帰ったら、浜北でできる「平成民権運動」を組合員の皆さんと考え続けていきたいと思います。この10日間、皆さんと一緒に働くことができて本当によかったと思います。皆さんのBOXに貼られた子どもさんたちの写真の笑顔が忘れられません。

ありがとうございました。

山形・本間病院から鱈なべセットが届きました。

山形県酒田市の健友会 本間病院の方々から厳寒日本海の鱈が届けられました。本間病院の今井さんが中心になってカンパを募って送ってくださりました。今井さんとは民医連の研修でのご縁で交流させてもらっています。

早速、各職場に届けさせていただきました。届けた先々でビックリ!したり、珍しかったりでさまざまな反応がありました。特に新潟、山形方面出身の人たちは懐かしそうに、新鮮な白子をみて「一杯やりてえ?」と食べる前から舌を鳴らしていました。事務室では箱を開けるなり、料理の準備に入り昼食でふるまっていました。私もご馳走になり、プリっとした感触がなんとも言えなく美味でした。(鹿又)

奈良・おかたに病院の松永次長より新鮮野菜が届きました。

松永さんとは民医連の研修でのご縁で日ごろ連絡を取り合っています。前回の研修でお会いしたときも食品の放射能汚染のことを大変気にかけてくださり、支援物資として送ってくださりました。野菜は、松永さんのお知り合いの生産者からの直送です。 奈良産の新鮮な大根、白菜、キャベツ、みずななどたくさんの野菜をいただきました。早速、西東八百屋店長の指示のもと各職場に配達しました。(鹿又)

浜北31便みかんが2箱も届きました。

浜北医療生協の組合員さん宅でとれたミカンだそうです。つくしんぼ保育園、4階事務室、在宅医療準備室、アイメイトくわの、組織部、師長室に配達。珍しくお客さんがいないアイメイト(眼鏡店)には、今日は堂々と手渡しすることができました。組織部では皆出払っており、事務室で仕事をしている方数名も大変忙しそうでしたが、ミカンに吸い寄せられるように集まっていらっしゃいました。

小島主任は専務からの電話よりも写真撮影のほうが大事と、電話を持ったまま笑顔でポーズ! みかんは元気色ですね。

浜北の組合員さん、チーム朝市のみなさん、ありがとうございました。(西東)

浜北医療生協の安井専務からふわふわで大きなシフォンケーキが届きました。

今回は西東八百屋ではなく、総看護師長宛のクール宅急便だったので、何がおきたかとわくわくであけていたら、西東八百屋が脇から遠慮がちに手を出してきました。(こらっ!!)

中を見てビックリ、大きなシフォンケーキ2つとお手紙。大騒ぎ好きの師長室は「どうやってこんな大きなシフォンケーキを作ったんだろう!」「うわ!うまそう!」「安井専務って優しい顔をしているんだよ」と写真。坪井院長まで参加して「早く電話しろ!」と。残念ながら安井専務も高瀬事務長も出張で、興奮を伝えることは出来ませんでした。食べたら優しい味がほわ?と。写真で美味しさを想像してください!(佐藤唱)

院長 坪井正夫

院長 坪井正夫

科学者会議緊急特別講演(立命館大学 安斉育郎)を基に提言します。

食品の汚染状況が報告されるようになっており、今後もかなりの期間、有意の放射能汚染が続くものと思われます。現在公表されている汚染レベルの食品を1年間摂取続けたら被曝がどれくらいになるかを評価し、その結果を「CTスキャン1回分あるいはそれ以下」などとする説明は、メリットのあるものと無いものを同列に並べている面で、見識が問われることと思う。汚染状況に関する情報を公表し、それを利用することにともなうリスクの程度を示し、後は消費者の選択の自由に委ねてほしいと希望しています。

我々としては何時でも何処でも誰でも自由に食品の汚染度合いを知ることが出来る場所と機器を必要としているし、その設置を急いでいるところです。(自己決定権の主張)。

放射線防護学の原則からすれば、汚染食品と汚染していない食品がある場合には、汚染していない食品を選ぶことになるが、汚染レベルが取るに足らないレベルでも、一般に、人は「数値によって理性的に怖がる」訳ではない。放射線は、身体的、遺伝的、心理的、社会的影響をともない、心理的影響は、一般に、定量的に扱うことは出来ない。

政府や自治体は食品の汚染状況を検査して、その情報を公表し、基準値以上のものは出荷停止措置をとる必要がある。

汚染地域の食品は、たとえ基準値以下の汚染度合であっても「風評」によって市場価値を失う。生産者は自らの責任に属さない原因で多大の損害をこうむります。国は補正予算を組むなどしてこれらを補償したり、買い上げるなどの財政措置を講じる必要がある。汚染食品を値下げして「経済的メリット」を対置することは可能だが、それを消費者が購入するかしないかは消費者の選択の自由に属する。

当該汚染食品を摂取してもそれによるリスクは自然放射線の地域的変動の範囲内だとした場合、「その程度の汚染食品は怖がらずに食べるべきだ」と考えるのは一つの立場だが、他に選択肢がある場合(汚染されていない食品がある場合)やはり「汚染レベルがわずかでも、汚染食品は選ばない」という消費行動も、同じように一つの立場である。そのような消費行動を「非科学的、非理性的」と批判することも自由だが、人は常に科学的、理性的に行動するわけではない。

いずれの方向を見渡しても汚染食品きり手に入らないという状況も存在しうる。

これは常に私どもが想定していなければならない状況です。

その時のために調理方法を研究したり、サプリメントの活用を考えるということは大変に重要なことです。

また、検査体制が整わない現在でも、目の前の食品が汚染されているものと考えて、調理方法を駆使し、サプリメントを活用することは深い意義があります。

以上述べたことすべてが「核害の街に生きる市民の生存権」の主張です。

宮田育治(郡山医療生協専務理事)

宮田育治(郡山医療生協専務理事)

私は、10月31日から11月7日まで福島大学副学長・清水先生を団長とする「ベラルーシ・ウクライナ福島調査団」に参加した。短期間の調査であること、事故の規模や国や制度、地形や食生活の違いを踏まえながらも医療福祉生協が生かしたい点について感想を述べる。

(1)小学校に併設された情報センターの活動

医療福祉生協は、主権在民の医療や健康づくりを「住民(組合員)参加」をキーワードに進めてきた。今後、汚染された郡山の地に住み続けていく上で大変参考になり、生かしたいこととしてまず挙げたいのは、小学校や公民館に併設された情報センターの活動である。

ベラルーシ緊急事態省原発事故対策本部との懇談で「ソビエト政権時代、誤った情報が被害を大きくしたという反省から、子供達や若者への教育と情報の提供を重視し、汚染地域に情報センターを設置し活動している」という説明を受けた。そして実際にウクライナの国境に近いコマリン中等学校に併設された情報センターを視察した。この情報センターの特徴は以下の3点である。1.子供達が学校へ食品をもっていって、自らきのこや牛乳、人参などの汚染度を測定している。 2.汚染マップをはじめ、様々な教材が置いてある。 3.地域に開かれている。このように汚染地の小学校単位に住民(子供から大人まで)参加型で学校教育と結び付けて放射線教育と情報提供を行い、食生活に生かす活動は、大いに学び生かす必要があると思った。郡山医療生協として、核害対策室「くわの」を立ち上げ、情報集約、情報提供、放射線教育・学習、放射線相談窓口として機能を充実させる。

(2)汚染地域最前線での健康を守る体制

第二に上げたいのは、汚染地域最前線の住民の健康管理と地域医療を担うコマリン地区病院の活動である。医療福祉生協の医療機関の大部分は、地域医療の最前線で組合員の健康管理や医療を担って活動している。そういう意味で、大変参考になった。また、甲状腺癌が唯一放射線との因果関係が証明されているわけであるが、これを発見、発掘していくのは中央の研究所などではなく地域の一医者であったそうである。日常的な地域医療、救急医療の充実が放射線から健康を守る体制として重要なのである。

4,000人の住民が登録しているコマリン地区病院(日本では有床診療所か)には、ホールボディカウンターが設置され、医師3人体制で住民の健康管理と体内被曝検査が行われていました。検査結果に基づいた食生活改善を中心とした健康づくりプログラムや療養プログラムが用意され実践されていた。医療体制の最前線にホールボディカウンターが設置され、全住民対象に体内被曝検査が行われていることがポイントだ。この体制を汚染された郡山に当てはめるとホールボディカウンターは、最低80台必要だ。しかし、現実は2台しか設置予定がない。これで十分だというが、全住民が検査し終わるまで20年はかかる。

(3)最後に

ベラルーシの人々は内部被爆はコントロールできると言っていた。それを実現するためには、今後30年以上の長い戦いの土台に、 主権在民の思想の具体化と住民参加の健康づくり、 地域づくりをしっかり据えること。 内部被爆対策として「いつでも、どこでも、誰でも食品と体の汚染度測定ができる体制」をつくることと「放射線教育と情報の提供」が汚染地で生き抜くカギになること。国や自治体に任せ切るだけでなく、 汚染地の医療福祉生協陣営に食品放射能測定器やホールボディカウンターを設置し、 戦う体制を構築することが必要です。これらの課題実現には、脱原発運動と結び付けた心を繋ぐ全国の連帯と支援が不可欠だと考えています。

支援にお出で頂いているみなさんへ、郡山の現状や医療生協の取り組み、チェルノブイリ視察の報告など、恒例となっている坪井院長との学習会を開催しました。今回は会場の確保ができなかったため、師長室での開催となりました。(写真は、師長室の“実態“が判らないように撮影しています)

学習会の後は、これも恒例となっている“歓迎会”。今回の歓迎会には、食養科や薬局からも参加があり、震災当日の様子や震災後の各職場での取り組み、職員の想いなどが語られ、和やかなひとときとなりました。

青木さん(石川:城北病院)

青木さん(石川:城北病院)

生まれて初めて郡山に来ました。かなり緊張していたのですが、町は何もなかったように淡々としており、また冬とは思えない好天にほっとしました。しかし、テレビをつけると天気予報のように放射線量が報道され、事の重大性を再認識しました。震度1?3の地震は、現実としてとても怖かったです。震災の日の事を考えたり、その後続いている余震が怖かったりして眠れない日もありました。

病棟は、毎日忙しいのですが前向きに皆で協力されている姿がありました。その仲間の一人として働かせていただけたことに感謝します。久しぶりの処置などとても楽しくさせていただきました。失敗も多かったのに皆さん「大丈夫ですよ」と、優しく声をかけていただきとても嬉しく明日も頑張ろうと思えました。朝会は、毎日の患者数や感染症の状況、一日の経営報告がおこなわれ、情報を皆で共有する場となっており、参加することで病院全体の動きも少し分かりました。また、毎日の安全標語の唱和は、新鮮で参考にさせていただこうと思いました。注射プロセスに関しては、徹底した二人以上の声だし確認はすばらしいと思いました。

休憩中に聞く震災当時の話や患者さんのエピソードには胸が痛みました。浪江町から転々とした後、入院され亡くなった患者さんの、「死んでも地元に帰れない」という現実を目の当たりにして、いいようのない憤りを覚えました。患者さんとは、処置行為を通じていろいろと話をすることができました。窓を開けられない悔しさなどの話をしながらも、私への感謝の言葉を言ってくださり、最後の日に手紙まで頂きました。そして、「ここで起こっていることを伝えて欲しい」と言っておられました。ほんの2週間の支援者の私に歓迎会や歓迎メッセージ、最後に病棟からのアルバムやメッセージを頂き感動しました。

院長先生の学習は勉強になりました。こんな現実があるのに、 なぜ国や東電の対応が遅いのか悔しさが怒りとなりました私の地元でも志賀原発がストレステストをしているところですがここでの見えない敵と戦っている現実を伝え対応していきたいと思います。 最後に、支援にきたのに暖かく迎えていただき本当にありがとうございました。“イカにんじん”のお土産ありがとうございました。とても美味しかったです。これからも困難が多いかと思いますが身体に気をつけて共にがんばりましょう。

2月4日(土)、郡山駅前で毎年恒例のバレンタイン行動を35名で行いました。今回はバレンタインカードを渡すだけでなく、「原発から撤退し、エネルギー政策を転換させること」について、「賛成」、「反対」、「どちらでもない」のアンケートに投票して頂きました。

結果は予想通り、原発から撤退することを望む方がほとんど(100名以上)でした。大人だけでなく、多くの高校生も声をかけると積極的に投票してくれました。非常に幅広い世代が原発に対して問題意識を持っていることを実感できました。参加した組合員さん、職員の方々、お疲れ様でした。

[小幡]

2月2日、 坪井院長がけやき法律事務所の新春懇話会で報告しました。懇話会では、坪井院長の他に二瓶由美子氏( 桜の聖母短大准教授)、渡辺一夫氏(ふくしま中央森林組合代表事理)からそれぞれご報告があり、 齊藤弁護士をコーディネーターにミニパネルディスカッションとなりました。 坪井院長の報告が全体の基調報告となり、 二瓶氏からは“教育の大切さ”が、 渡辺氏からは“故郷の森林を守り、 後世へ伝えて行く”とりくみについて意見が出されました。 医療生協からは、橋本理事長、 江川事務長も参加し、第?部の懇親会では、橋本理事長から“震災、 原発事故後の医療生協の取り組み”の紹介がありました。

けやき法律事務所は、震災直後の4月に和田美香弁護士が着任し、6人の弁護士体制となりました。被災者の支援、東電への損害賠償に住民とともに取り組む決意が示された懇話会となりました。

2月3日(金)富久山総合学習センターにて、坪井先生(核害対策室「くわの」の肩書きで)のチェルノブイリ視察報告会が行なわれました。主催の富久山支部が会場周辺の新聞折込チラシをしたこともあって、普段の行事よりも多い51名が参加。参加者の方の声を紹介します。

○坪井先生の話は、好感、親しみが持てて、気軽に聞く事ができました。間の取り方、時折入るジョークが調子よく、内容もしっかり理解できました。

○本のセールスも見事でした(笑) ※野口邦和著「食べ方の安全マニュアル」は20冊完売

○新聞社(民友、民報)も取材にしていましたね。

○身近な会場で、貴重なお話をしてもらって感謝しています。

○来れなかった友人に今日学んだ事を話します。

○次の企画も待っています!

講演後、まだ組合員になっていない方から、医療生協についての質問があり関心が寄せられ、運営委員が丁寧に説明をしています。講演会の成功は、運動を広げるだけでなく、地域に求められているという期待が、支部の組合員を元気にする効果もあります。

(組織部 小抜)

避難されている被保険者が、避難先の医療機関で受診できるシステム!

住民票のある自治体から送付された「特定健診受診券」を持参し受診します!

期 間:2月1日?3月31日まで

検査内容:基本項目と詳細項目(医師の判断による)

対象範囲:右の自治体の国民健康保険被保険者および後期高齢者健診も含まれる。

今回実施する市町村

南相馬市、相馬市、浪江町、双葉町、楢葉町、新地町、広野町、川俣町、田村市、湯川村、西会津町、喜多方市、白河市、須賀川市、福島県後期高齢者医療広域連合

今回の宅急便には、水色の封筒がくっついていました「今までの送料の請求書かな?」と冗談をいいながらダンボールから剥がすと、その封筒の表には『増資にご協力ください』と印字されていました。「あら!浜北に増資しなきゃなんないよ」と師長室では大盛り上がり。野菜にお目にかかる前から大騒ぎです。

封をあけると事務の杉山さんからのお手紙が入っていました。『桐山農園自慢の野菜』と手紙に書いてあるとおり、箱には、ドロ付で新鮮、そのままかじりたくなるものばかりでした。今日は、包括、介護保険、ヘルパーST、医局、相談室に配達しました。

ところで、浜北医療生協からの定期便も、もう30回目です。すごい継続力ですね。頭が下がりますといいますか、何とお礼を申し上げていいか分かりません。

今日は、30回をご記念申し上げまして、事務長の江川から一言ご挨拶がございます。

[西東八百屋]

チーム朝市からの最初の贈り物を掲載したのは7月11日付の「対策本部ニュース第91号」(法人内部で発行)でした。あれから半年、ニュースも日刊で続いていますが、チーム朝市からのお便りと贈り物も毎週続いています。ニュースを作るのは僅かな時間で済みますが、野菜はそうはいきません。たくさんの時間と想いのこもった贈り物、本当にありがとうございます。

江川

上島さん(立川相互病院)

上島さん(立川相互病院)

2週間お世話になりました。病棟には、初日ですでに私の名前の貼ったロッカーが準備され、そこにはメッセージまであり、迎えてくれた2階病棟のみなさんの心使いがとてもうれしく、初日の緊張がとけたのを思い出します。 たった2週間では大した役にも立てず、 忙しい中むしろ足を引っぱってしまった事も多々あったと思いますが、多忙さをきわめる中で、笑顔で患者さんや私に対しても接して頂き、その姿勢には学ばせて頂きました。一見、普通に穏やかな生活を送られている様にみえるスタッフの方々が、実は家が半壊しているとか、 放射線量が高いとか、又、今後、新しい人は無理だね、入ってこないよ、という言葉が、復興への道はまだまだこれからなんだなぁと感じました。 今後も大変な時期は続くと思いますが、自分にできることを少しでも応援しつづけられたらと思います。あたたかく受け入れて頂き、ありがとうございました。

宮田専務による講演会「ベラルーシ・ウクライナ調査報告から学ぶ」が1月27日に白河市の県南生協天神町店2回会議室で開催され、23名の方が参加しました。専務が視察団の一員として参加した目的の一つは、放射能被害の街に住む一住民として直接自分の目で観て体で感じてきたいという思いからであり、そこから得た体験を熱くかつ解り易く説明していただきました。

今回の視察で得た事として、今後健康被害を出さないためには、

?放射能の測定と公表(モニタリングポストをいたる所に配置し、誰にでも結果を知ることができること)、

?外部被曝量の測定と記録(全県民へ線量計を配布し記録をとること)、

?内部被曝量の測定と記録(食品測定器とWBCを普及させること)

?地域医療の中での日常的な健康管理、

?除染活動(自治体と住民が一体となった除染活動)が必要であり、

これは生存権を主張する住民の主権回復運動と捉えて進めていかなければならないということと、これらを実現させるためには政府や地方自治体へ要求していくことも重要とし講演会をしめくくりました。

[組織部:長谷川]

2月1日から、新たに3人の方が支援にみえられました。写真向かって左から

原田 さん(大阪民医連:ヘルスコープおおさか)

若尾 さん(千葉民医連:船橋二和病院)

山本 さん(静岡民医連:生協きたはま診)

です。原田さんと山本さんは2階病棟で、若尾さんは3階病棟でお手伝い頂きます。宜しくお願いします。

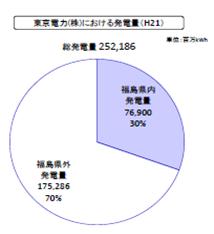

平成21年の全国の総発電量は925,392百万キロワット、このうち福島県の発電量は119,101百万キロワットで全国の約13%を占めています。福島県がエネルギー供給の上で大きな役割を果たしていたことが判ります。

福島県の発電量のうち約65%は東京電力分です。右のグラフは「福島県復興会議」で示された資料の一部ですが、東京電力全体の発電量の30%は福島県から供給されていました。そしてその主力が原発だったのです。

福島県復興会議資料20110423から

サポートセンターひなたぼっこ開所にあたって、東日本大震災で開所が遅れ介護職員と調理職員が確保できず、組合員さんの協力を得て漸く体制をつくり事業を開始しました。

小野寺さん(現理事)、枡井さん(大成支部)が小ひなた、そして給食室の今泉さんの3名にお世話になりました。前お二人については、職員が確保きるまで3ヵ月ご協力をいただきましたが、今泉さんについては、ご好意に甘えてずるずると今日までお願いする結果になってしまいました。31日退職されることになり、橋本理事長から感謝の言葉と花束を贈呈して労をねぎらいました。