後藤さん(ヘルスコープおおさか)

後藤さん(ヘルスコープおおさか)

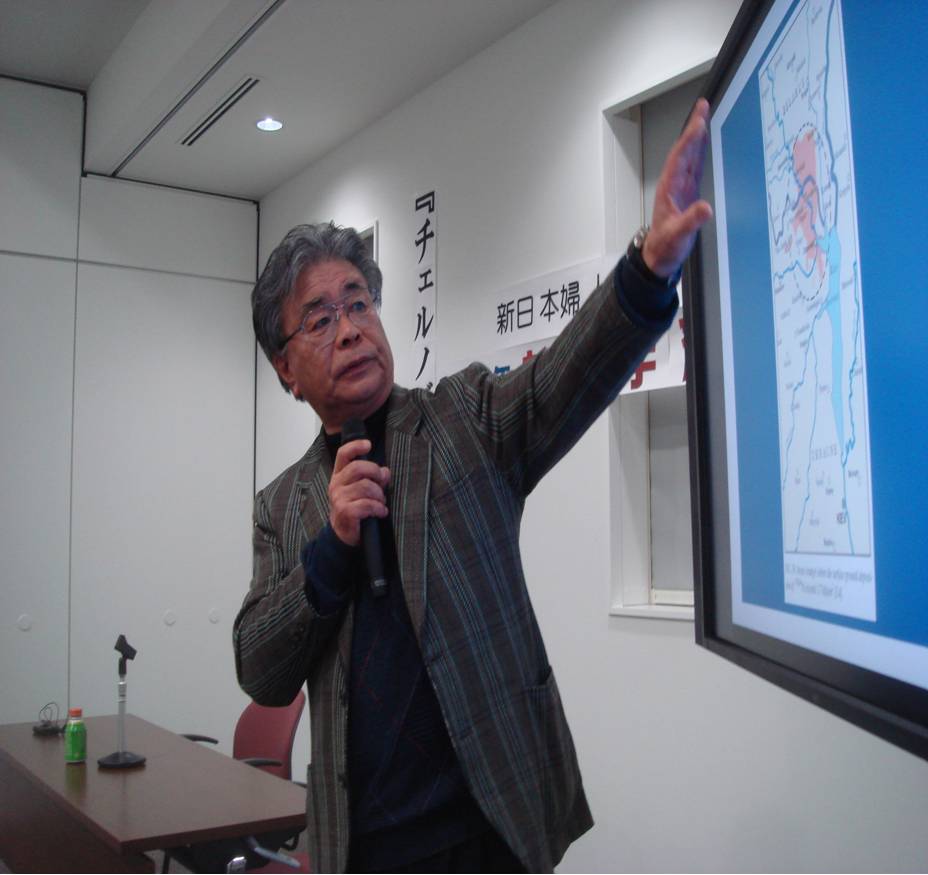

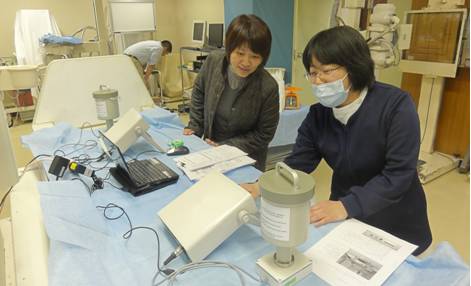

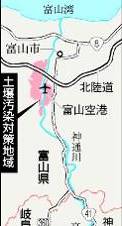

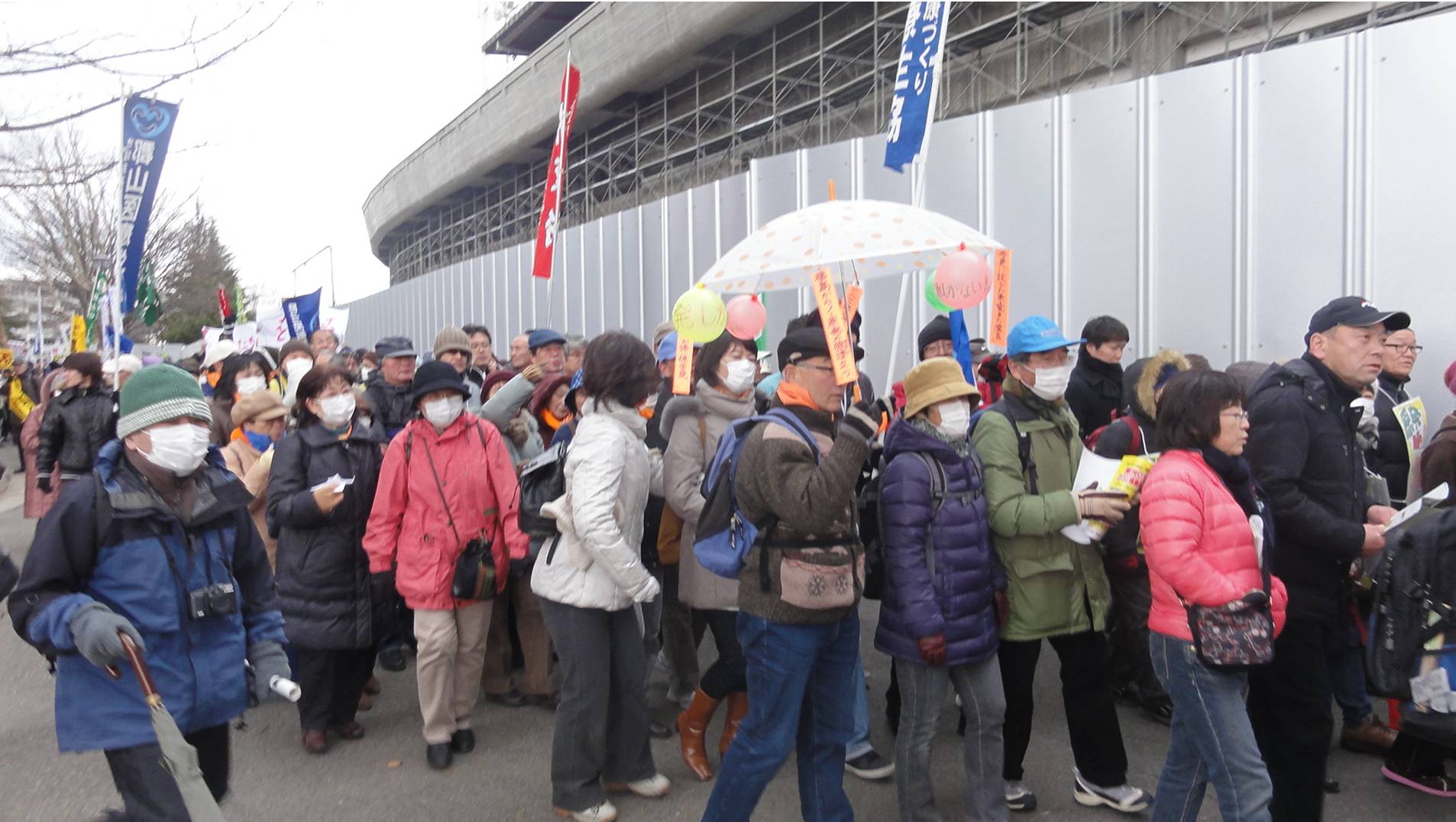

対策本部ニュースが始めて発行されたのは、震災後の2011年3月14日でした。 私が支援活動のために桑野協立病院を訪れたのはニュースが発行されてちょうど一年後の2012年3月14日でした。 また放射線に関する坪井院長からの学習会に参加したときは第50回目であり、いろんな節目のときに郡山へ来たことを知った。「放射線量が…」「東電が…」と原発の話題が職員や患者さんの所に来られる面会の家族から聞かれたとき核害の町に来たことを実感した。 原発さえなければという思い。 今度大きな地震が来た時には、 家族やこどものことを心配する前にまず原発は大丈夫か?と心配するという、大切な命より原発が優先になるなんて、そんな思いを持たなければならないことが切ない。

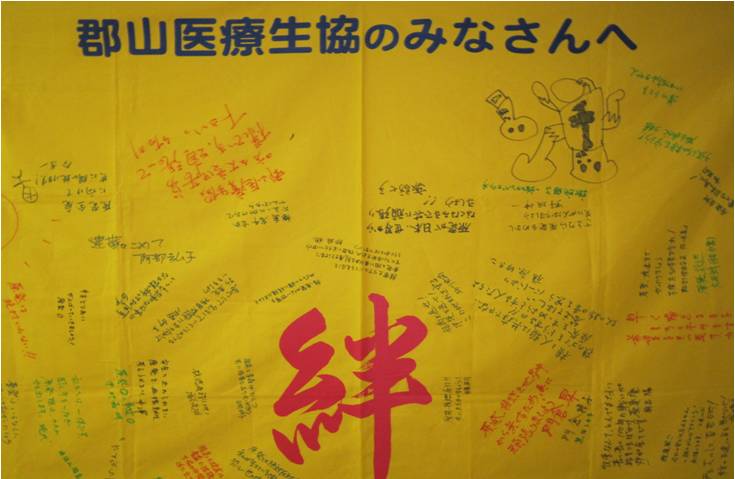

汚染状況の確認を自分たちで行い、 除染活動の実行や核害による健康被害への長期的かつ継続的フォローを行っていくという方針や対策についての、その実行力は医療生協・民医連だからこその力であり、みんなの想いが同じというのはこんなに大きくて、強い力となり全国の連携にも広がると改めて感じた。

病棟で勤務させていただいたが、スタッフのみなさんは毎日が多忙で目の前のことを、とにかくやりぬく日々を送っている。 振り返る余裕がない中でも、以前と変わらずケアや看護を継続することが、どれだけ大変なことか、それが十分ながんばりであることだと思う。

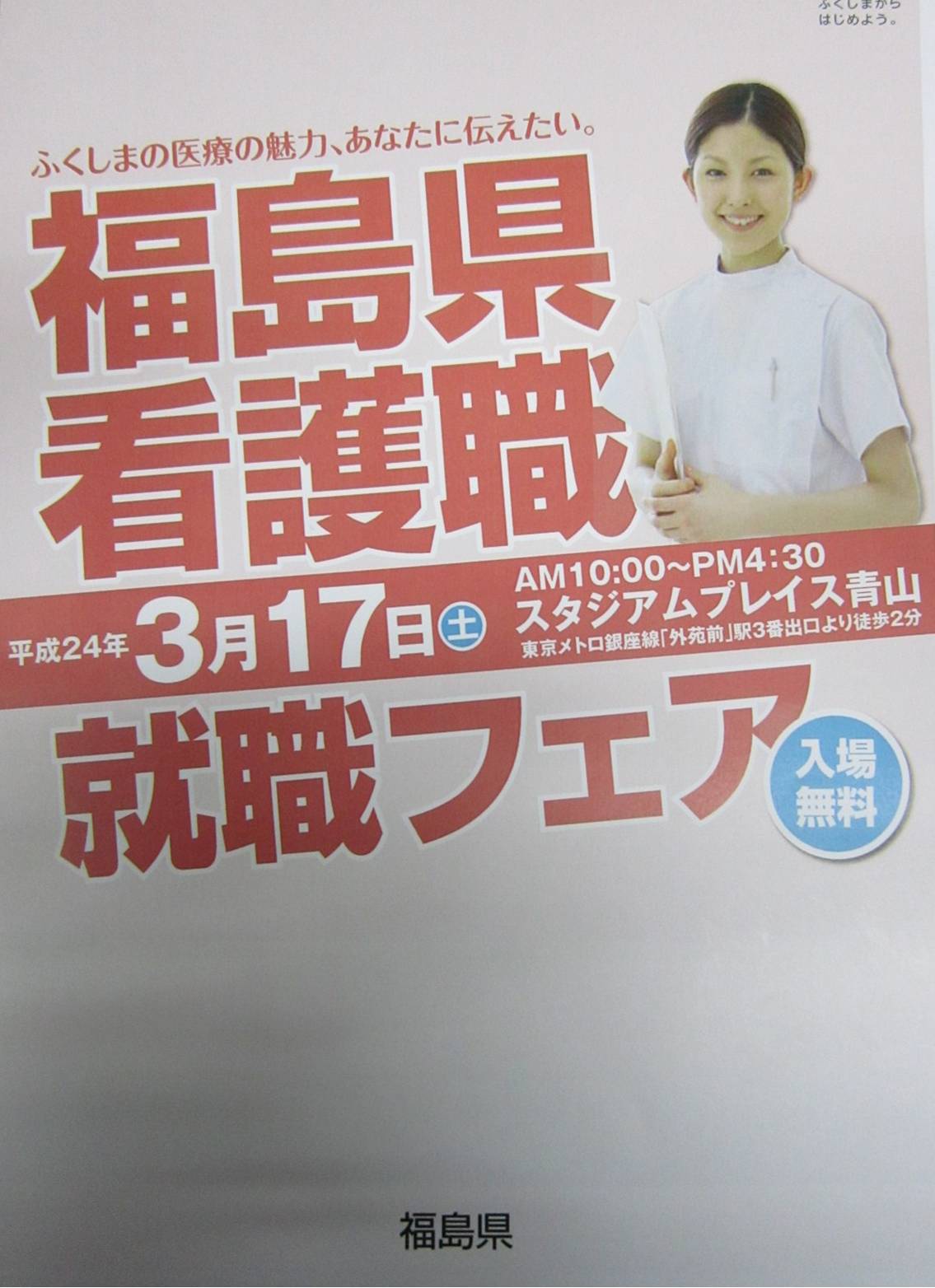

放射線は目に見えないうえに、将来的な不安がある。その中でも生活を営み、働きそして子育てをされているたくさんの職員の方々と一緒に働かせて頂き感じたこと、そして現状について、支援が一旦終了となり、私が最後の支援者、ラストランナーとしてもち帰り伝えたい。

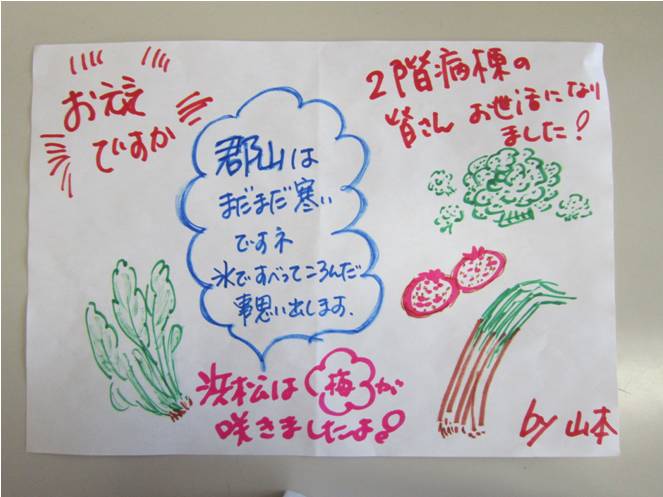

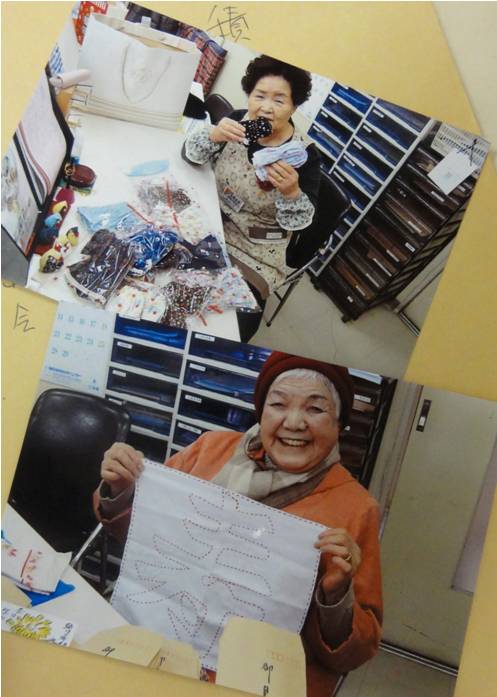

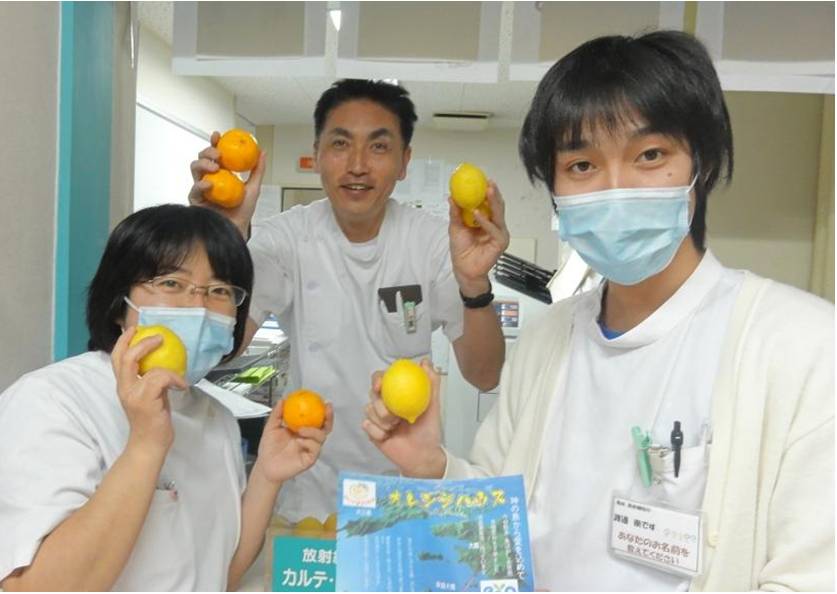

愛媛県今治市 「オレンジハウス」森本さんより

愛媛県今治市 「オレンジハウス」森本さんより

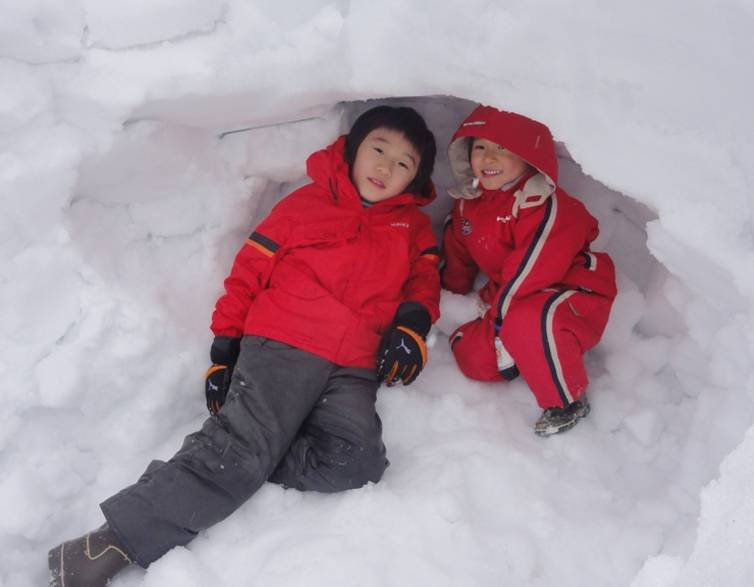

後藤さん(道南勤医協 函館稜北病院)

後藤さん(道南勤医協 函館稜北病院)

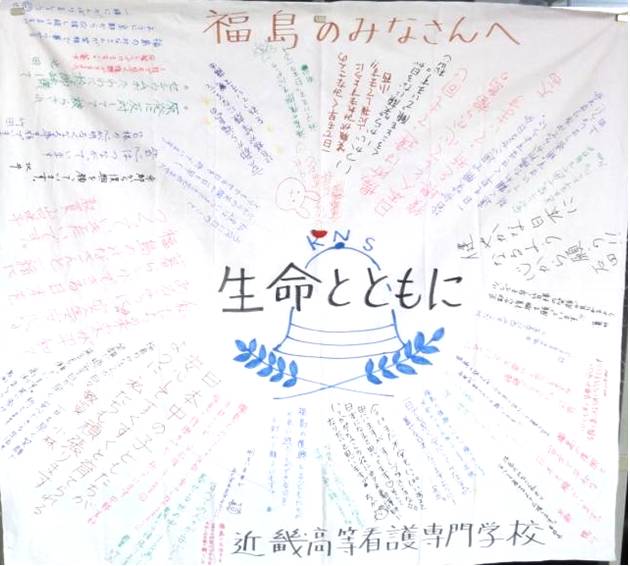

鶴田さん(近畿高等看護専門学校)

鶴田さん(近畿高等看護専門学校)

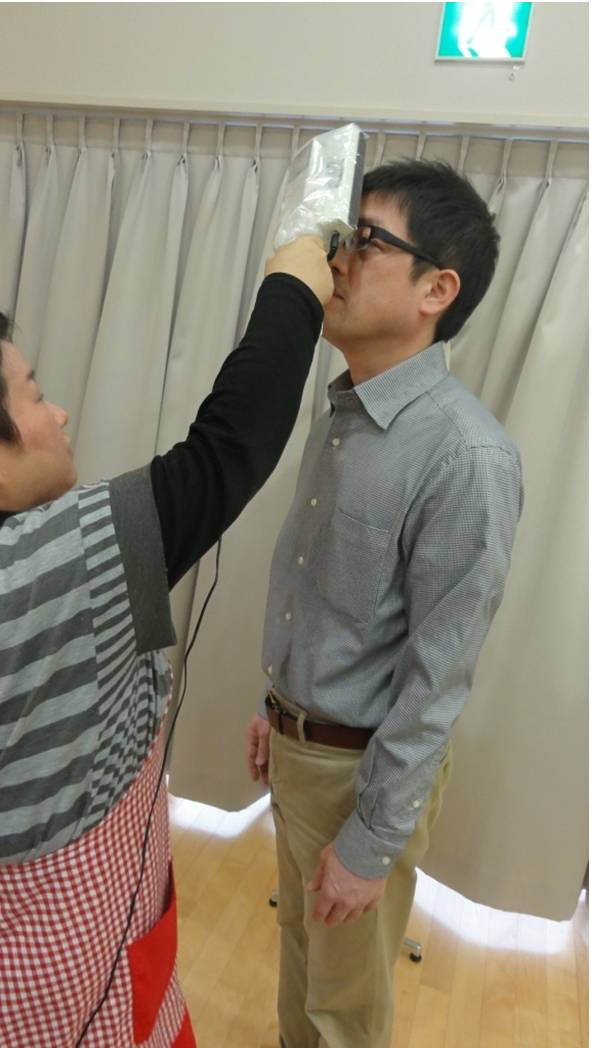

西村さん(京都民医連:医療法人葵会)

西村さん(京都民医連:医療法人葵会)

石渡さん(神奈川民医連:川崎医療生協)

石渡さん(神奈川民医連:川崎医療生協)

上島さん(立川相互病院)

上島さん(立川相互病院)

原さん(清水ケ丘セツルメント診療所)

原さん(清水ケ丘セツルメント診療所)