原発事故から2年目の取り組みを振り返って

江川雅人

1.48μsv/h(除染前)、0.34μsv/h(除染後)2013年2月27日島公園の放射線量測定値です。公園は毎月除染を行っていますが、原発事故からまる2年が経過した現在でも、その値は大きく変わってはいません。一方で、マスコミ報道は徐々に少なくなり、原発再稼働へ向けた動きは加速しています。「安全だと思いたい」「安全であって欲しい」という想いと放射線の影響に対する「不安」が交錯するなかで、全国からの支援に支えられ、核害の街での暮らしと医療活動を継続してきました。若手医師の退職を契機に厳しさを増した医師体制への全国から頂いた支援と2年目の取り組みを振り返ってみました。

外来診療と検査体制の確保へ

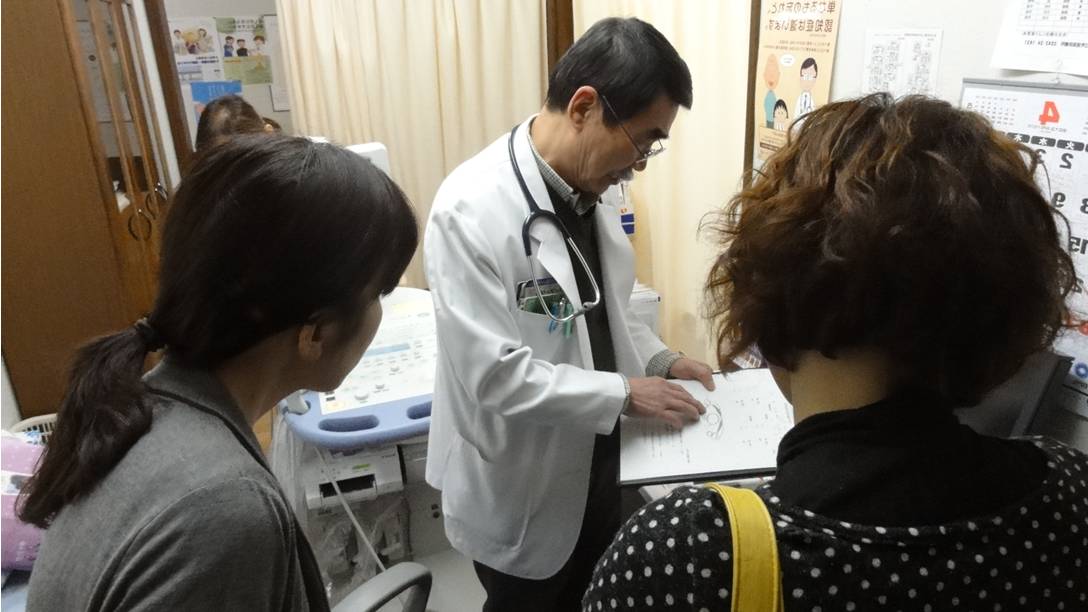

2012年3月で消化器内科医の退職があり外来と内視鏡検査体制が厳しくなりましたが、4月に富山医療生協から齊藤隆義医師が支援のため着任し、麻酔科の福田澄子医師の常勤医となったことで、明るい兆しを感じながらの年度のスタートとなりました。5月からは皮膚科の高橋博医師が火・土の午前診療に入り、数井晶医師の内視鏡支援も第1、第3水曜日で定着、6月からは内視鏡検査で木村洋医師が月・水・金と入ることとなり、外来と検査体制はなんとか見通しがたちました。外来患者数は1日当たり306.1人(2011年度293.5人 2月現在)、内視鏡検査も上部下部合計4,539件(2011年度4,207件 2月現在)と増えています。

日当直体制の確保と「全日本民医連福島連帯支援委員会」

医師の負担軽減を図る上での重点課題は「日当直医の確保」でした。内視鏡検査をお願いしている数井医師に第1・第3火曜日の当直をお願いするとともに、斡旋業者を通じて、主に土日の日当直を行う医師の確保に取り組みましたが、なかなか安定的な確保には至りませんでした。

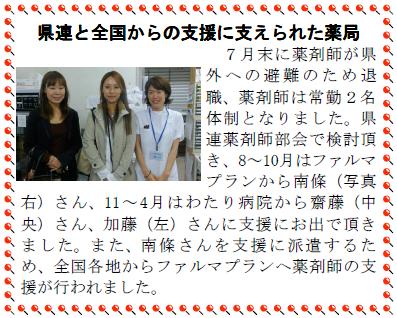

6月に、県連を通じて全日本民医連に第3、第4土日の日当直の支援要請を行いました。当時、全日本民医連は「わたり病院連帯支援委員会」を設置し、わたり病院の管理型臨床研修病院の機能維持を中心的な課題として医師支援を行っていました。これを「福島連帯支援委員会」に改組し「福島県連の医療活動と働く職員への支援」をテーマとし、その一環として桑野協立病院への日当直支援、薬剤師支援が始まりました。8月に関川泰隆医師(神奈川民医連)、9月・10月は岡田朝志医師(千葉民医連)、11月からは牛山元美医師(神奈川民医連・さがみ生協病院)に毎月第3土日に支援にお出で頂きました。また、9月以降の第4土日はわたり病院から遠藤剛院長と渡辺秀紀医師に3月まで支援にお出で頂いています。当直支援はこの他に、11月から「県地域医療支援センター」の紹介で田中篤医師(帝京大学内科学教授)に第2土日をお願いしています。

2月に開催された福島連帯支援委員会では、第3・第4土日の日当直支援を2013年度も継続することが確認されています。また、県連全体で医師の養成と確保に取り組む仕組みを作り上げるため、桑野協立病院が協力型研修病院として県連医師養成に参加すること、県連医師委員会を設置することも確認されました。原発事故後2年目は、全国からの医師支援が大きな支えとなった一年でした。

法人挙げて医師・薬剤師・看護師確保へ

常勤医をはじめとしたスタッフの確保を法人挙げての課題として位置づけ、合員や職員への紹介運動の提起。斡旋事業者の活用、ホームページ等等への掲載など、様々な取り組みを進めました。こうした取り組みの中から、奨学生の紹介で新卒薬剤師を1名採用し、外科医の情報提供がきっかけとなって内科常勤医1名が内定(7月着任予定)しました。

困難な中でも準備を進めて … 2012年10月看護学生の臨地実習がスタート

看護学生の臨地実習の受入は、国際メディカルテクノロジー専門学校看護科からの依頼を踏まえて2010年12月理事会で方針が決定され、2011年3月最初の管理委員会で2012年10月からの受入を目標に準備することを確認していました。「看護師の確保へ道を拓くとともに、何より看護の質の向上につながる」というのが決定の背景にありました。しかし、その直後に東日本大震災と原発事故にみまわれ、暫くの間準備は停止状態に陥りました。

2011年6月、「困難な時期ではあっても臨地実習の受入は計画通り進める」ことが再確認され、看護部に「臨地実習委員会」を設置。指導者講習会への職員の派遣、看護部内での学習会の開催と手順書の見直し作業、研修室等の施設条件の整備を進め、2012年10月に当初の予定とおり最初の実習受入を行いました。

看護学生の受入は、病院内に明るい雰囲気をもたらしました。「実習初日、朝病院に入って来た学生が職員から『実習今日からですね、頑張ってね』と声をかけてもらった。 看護部だけでなく、病院全体が迎えて入れてくれたことにとても感謝した。」学生からの声です。学校からも「 実習施設としては指導者の的確かつ丁寧な指導力・学生に向き合う姿勢がとても真剣である」という評価を頂きました。担当した看護師からも「患者さん・ご家族の協力があり、学生の看護援助に協力を頂けている。学生が来ない日や実習終了した時、患者さんからは“寂しい”との声や“元気がなくなってしまった”」「医局の先生方が元気に見える」との話も出ていました。次の時代を担う看護学生の姿が病院内にもたらしたものは、困難な中で準備を進めた苦労以上のものがありました。

地域へ足を踏み出して…機関紙配布活動

震災直後、地域の助け合いで最も力を発揮したのが「機関紙配布ルートの繋がり」でした。「機関紙の手配りを増やす」という方針を受け、夏号から職員による機関紙配布活動が始まりました。職場ごとに病院周辺地域を担当することとし、機関紙の発行に合わせて空き時間や時間外を利用して、点在組合員の訪問と併せての取り組みとなりました。この取り組みを通して、新たな配布ルートも誕生しています。

想いを寄せ合って … 2012年度の出発点となった「活動交流集会」

2012年4月19日、前年度開催できなかった活動交流集会を1年半ぶりに開催しました。記念講演は医療福祉生協連副会長理事の藤原先生に「医療生協の患者の権利章典を発展させ、新しい文書をつくります」と題して、「いのちの章典」についてのお話を頂きました。3.11以降の私達の取り組みの起点に置いてきた「医療生協の患者の権利章典」の今日的な意義を改めて学ぶ機会としました。

各職場からの報告は、「震災から1年間の取り組みを全ての職場でまとめること」を共通のテーマとし、

・震災及び原発事故による日常業務への影響とこれからの課題

・原発事故や放射能汚染についての職員や職場への影響と取り組み

・支援活動や支援を受けた内容、他の職場に知っておいて欲しいこと

等について、全ての職場からまとめを提出することとしました。

当日は時間の関係で限られた職場の報告となりましたが、提出された各職場の報告は「第22回活動交流集会報告集」に全て掲載されました。「震災後は自分の職場のことでいっぱいだったので、他の職場の取り組みを知ることが出来て良かった。各部署の取り組みや苦労を共有できたと思う」「みんなで協力していかなければならないことを実感しました」などたくさんの感想が寄せられました。1年半ぶりの活動交流集会が2012年度の取り組みの出発点となりました。