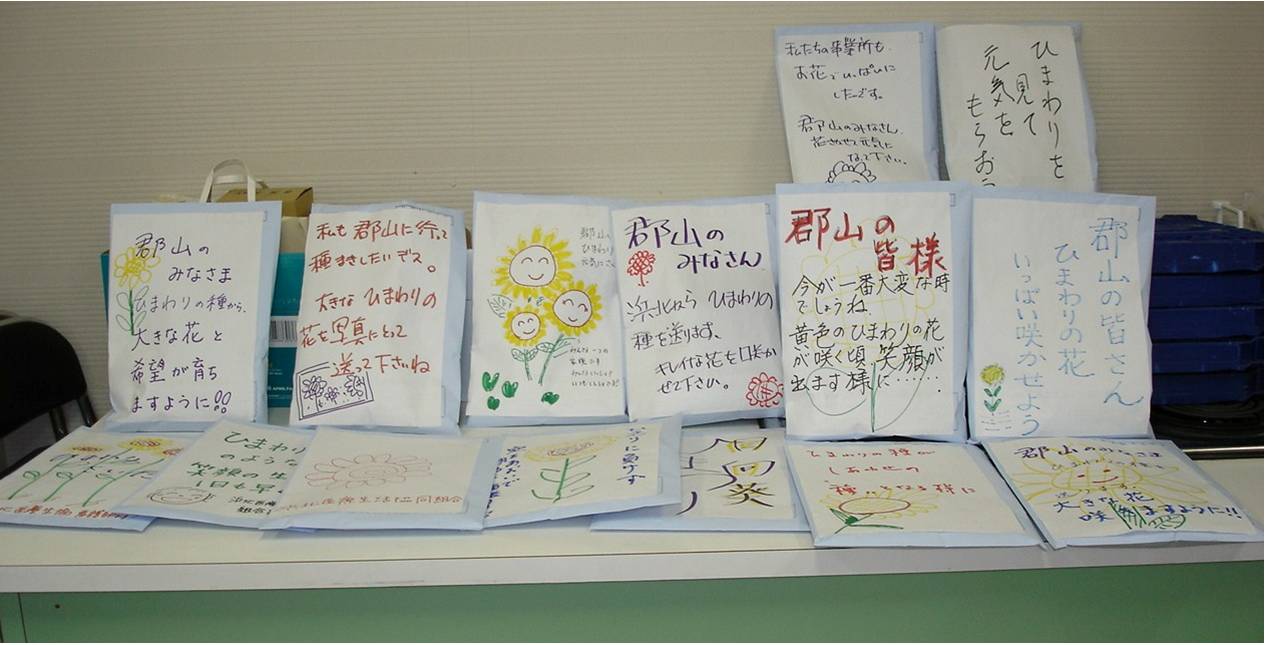

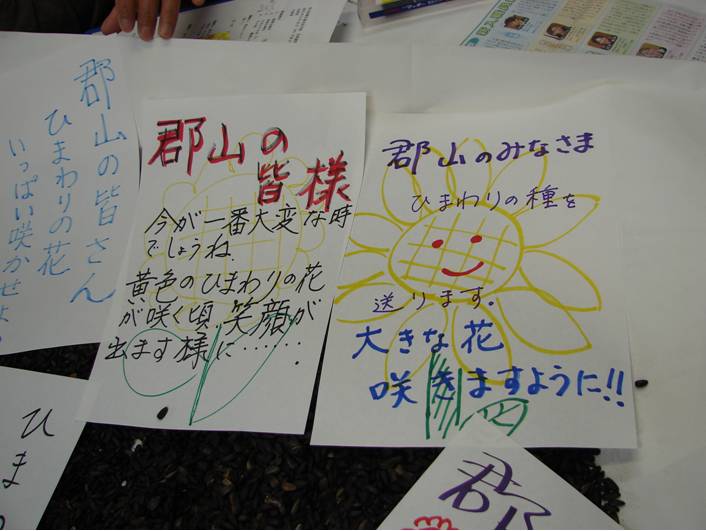

ひまわりの種が浜北医療生協から大量に届きました。事業所周辺に植える他、小分けしてみなさんに配る予定です。坪井院長からの提案を掲載します。

まず用語の解説

環境問題対策

環境汚染の防止(Prevention)

環境汚染の修復(Remediation)

環境汚染の制御(Regulation)

Phytoremediation ファイトレメディエーション

植物が根から水分や養分を吸収する能力を利用して、土地や地下水中の汚染物質を吸収、分解する技術.

セシウムに対するファイトレメディエーションはヒユ科のアマランサスや西洋カラシナ、ヒマワリ等で試されているが、土壌中のミネラル分と強固に結合するために回収は難しく、実用には至っていない、というのが現状です。

これまでの研究結果では土壌や栽培法によってセシウムの蓄積率が大きく異なることが知られているが、Dushenkov S, Mikhevsky A, らによると屋外実験において多く蓄積する場合でも、セシウムの量は植物体の乾燥重量?あたり数千ベクレルという値が一般的である。

ヒマワリとファイトレメディエーション

ヒマワリはセシウム137を根に、ストロンチウム90を花に蓄積させるという。

ヒマワリの根からそれらの物質が吸収され蓄積されるということで、大気中のそれらの物質は吸収されないし、ヒマワリの根の周囲だけから吸収されるということになる。

地中深くからも吸収されない。

それらを踏まえての提言

各家庭で、そういう場所があればひまわりを植えてみましょう

病院の周囲にひまわりを植えてみましょう

あいた土地のある人はひまわりの種をまいてみましょう

枯れたひまわり(厳密には放射性廃棄物)は深めの穴を掘って埋めましょう

種子は来年のためにとっておくか私にください

種子をまく時期は5月から6月です、今です。