被曝問題学習会の日程が決まりました。講師は浜北医療生協の聞間先生、学習会は午前の部と午後の部に分けて行うこととしました。

開催日:5月5日

午前の部:午前10時から

主に乳幼児の子育てに関わっている方対象に開催しますが、

一般の方でも参加して頂けます。

午後の部:午後1時から

組合員を含めた一般向けで開催します。

会場:組合員センターふれあいデイサービスセンター

但し、参加者数によっては会場を変更することがあります。

被曝問題学習会の日程が決まりました。講師は浜北医療生協の聞間先生、学習会は午前の部と午後の部に分けて行うこととしました。

開催日:5月5日

午前の部:午前10時から

主に乳幼児の子育てに関わっている方対象に開催しますが、

一般の方でも参加して頂けます。

午後の部:午後1時から

組合員を含めた一般向けで開催します。

会場:組合員センターふれあいデイサービスセンター

但し、参加者数によっては会場を変更することがあります。

○ 県中対策本部から、青少年会館に避難している方々に対する医療支援の要請がきました。組合員送迎バスを活用することで検討を進めています。

○ 県理学療法士会から療育センターに避難している方々への理学療法士の派遣要請が届きました。当該部署と相談して支援の具体化を図ります。

26日、ひなたぼっこの施主検査が終了しました。震災の影響によって手直しや修理が必要となり完成が遅れていましたが、漸く施主による引き渡し前の検査を行うことができました。今後は、備品の搬入や建築確認、消防設備、介護保険関係や郡山市の補助金支給に関する検査を受け、開所日に向けて準備が進められることとなします。

25日の午後、浜通り医療生協から「電動バイク」が届きましたありがとうございました。この電動バイクは全日本民医連から浜通り医療生協へ贈られたうちの1台とのことです。

25日の午後、浜通り医療生協から「電動バイク」が届きましたありがとうございました。この電動バイクは全日本民医連から浜通り医療生協へ贈られたうちの1台とのことです。

乗りこなすのはそう難しくはなさそうです。

23日(土)午後から4月の定例理事会が開催されました。理事長挨拶のあと、放射線の健康への影響について、放射線科の中里科長による学習講演が行われました。

理事会では、震災後の事業所や地域での取り組みが報告されました。斎藤紀先生の学習会・全体集会に参加した理事さんからは、「学習会に参加して、職員の団結した姿に勇気づけられ、医療生協の病院の力強さを感じた。」「一緒にヘルパーの仕事をしている人に学習会への参加を働きかけた」等の発言がありました。余震は続いており、原子力発電所の事故も収束の見通しが立っていません。震災は未だ継続中とも言えますが、これまでの取り組みの教訓を、理事会として以下の内容でまとめました。

1)対策本部と職責者の連日の集中体制をとり、重要な局面では全体集会で意思の統一と対応方針の徹底を図り、組織的に対応してきたこと。

2)患者・利用者の安全と職員の安全と生活を守るため、事業を守り継続させることを明確に 打ち出し、役職員の意見や要望を大切にして活動を展開してきたこと。

…保育所の移転、学童保育、被曝学習会、メンタルヘルス学習会・相談会、法律相談等

3)浜北医療生協をはじめ、全国からの支援物資と支援は、事業の維持と職員の生活を支える 励みになりました。

…西東商店、灯油、軽油、食材、衛生材料、水

4)全国からの支援物資は、福祉会や避難所、災害対策本部、郡山市社協、小規模作業所等、 を通して多くの被災者の支援にも活用しました。また、郡山高校や安積高校等の避難所へ の医療支援、物資の支援、炊き出し等など、社会的な役割を果たすべく他への支援活動に も同時に取り組んだことも特徴でした。

5)地域では、理事や支部運営委員が、組合員の安否確認や水を届けたり、助けい合いや励ま し合いの活動が取り組まれました。特にみんなの健康を配布しながら声かけや状況確認が 行われたことが特徴でした。

福島県社協が郡山市社協を通して、市内の居宅介護支援事業所にビックパレットの避難者の介護支援を呼びかけました。これを受けて桑野協立と桑野介護センターが所属する第3ブロックでは、20日急遽召集して打合せを行いました。

富岡町や川内村からの2,200人の避難者のなかで約50人の要支援・要介護高齢者がいると推定されています。各事業所で分担して支援をすることになり、要介護認定調査を実施し、その結果に基づいて対象者の市町村や地域包括などと連絡をとりあい支援をすすめることになります。

桑野協立介護保険センターと桑野介護保険センターでは、事業所内で打合せをおこない利用者を限度まで受けている現状で厳しい状況ですが、郡山市内のケアマネジャー全体で支援したいという趣旨を受けとめ参加を決定。また、郡山東介護保険センターでは既に、富岡町2人・南相馬市1人の相談を受けて支援をおこない、今回の提起についてもできるだけ要請に応えられるようにしたいと事業所内で意思統一しました。(新田)

支部総会のトップをきって、中田支部の総会が30名の参加で開かれました。どうしても外せない震災の話題。今回の震災で得た教訓は、“人のつながりがやっぱり大事だ”ということでした。

中田支部3ヶ年計画では「町内会毎(13地域)に班をつくろう」と掲げています。支部にとっては、震災を経験し更にその目標が明確に見えてきたとのこと。そのために、健康を守る医療生協の活動を支部から積極的に発信していくことが大事であると方針が出されました。

また、農村地域である中田支部では、原発問題のひとつひとつが生活にダイレクトに関ってきています。そのため、「正しい知識を持って不必要に恐れず、しかし、生活と命を左右する原発問題がどう収束するのか、目を向けて声をあげる必要があるのではないか」と橋本光好理事の発言にもあらわれていました。総会の前に、満開の桜の下で記念撮影。今年いちばんの見どころであったのでは? 中田町の「花木団地」は今が最盛期。みなさんもぜひいらしてください。(小抜)

医療福祉生協連には多くの義援金が寄せられました先日ご紹介しましたように郡山市へ500万円が贈られましたが、被災地(医療福祉生協連加盟の医療生協本部のある自治体)へは以下の通り義援金が贈られています。

福島県 1000万円 福島市 500万円

郡山市 500万円

いわき市 500万円

宮城県 1000万円 松島町 500万円

柴田町 500万円

一昨日来院された全日本民医連の大河原次長から、現在避難所となっているビックパレットの様子が届けられましたので、ご紹介します。震災からすでに40日が経過していますが、まだまだ深刻な状況が続いています。

「全日本民医連の大河原です。昨日はお忙しい中お時間を頂きありがとうございました。…(中略)…私は震災の翌日から坂総合病院、盛岡医療生協に常駐し、各避難所も訪問してきましたが、ビックパレットへ行ってみて(1600人の避難所は現在避難所としては最大規模だと思います)ビックリしましたのは「この避難所はあまりにもひどすぎる」が第一印象です。医師、看護師、薬剤師、栄養士等の「医療チーム」は人数的には十分配置されているようですが、避難者の生活が40日になるのに、環境が余りにも劣悪でした。段ボールでの囲い、その中に高齢者が寝ており、その脇を土足で通行している、段ボールの中の生活は丸見え…」ビックパレットは震災当初、郡山高校へ支援に行った時の状況がそのまま続いているようです。

大分県医療生協と県立大分看護科学大学から、紙おむつ、タオルマスク等の支援物資が届けられました。ありがとうございました。

つくしんぼ保育園が、組合員センター多目的ホールを使用している関係で、当分の間送迎バスの待合室として、2階患者食堂を兼用することとしました。患者さんへの案内、誘導をお願いします。

全国からの支援物資の保管場所として臨時のプレハブ倉庫が、患者駐車場の南側に設置されています。紙おむつ、トイレットペーパー等の補充は、倉庫からの払い出しを優先して下さい。

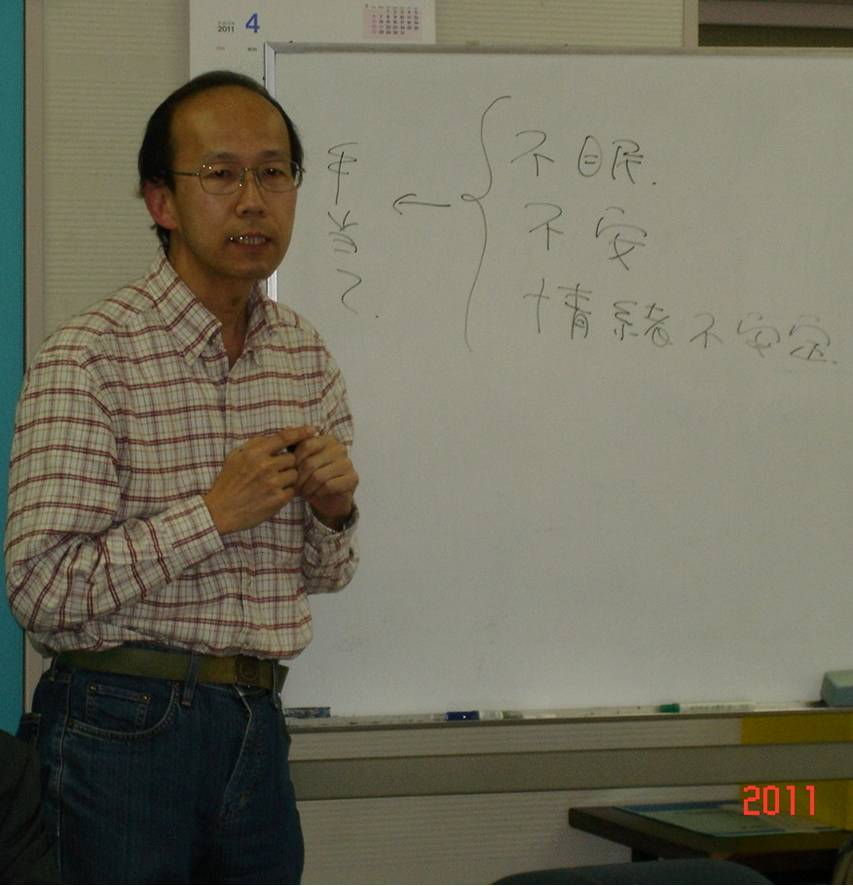

原子力発電所の事故がなかなか収束せず、不安が拡がっており、組合員からの学習会開催の要望が相次いでいます。23日の理事会を皮切りに、放射線科職員が学習会の講師活動を始めることになりました。

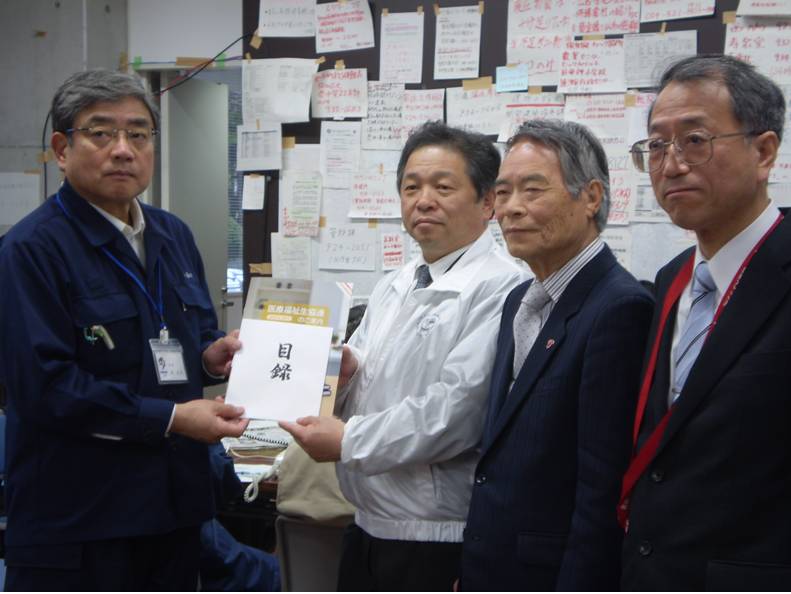

医療福祉生協連から藤谷専務理事、出野家庭医学開発センター事務局長が、全国の医療生協から医療福祉生協連に寄せられた義援金を持って郡山市を訪れました。郡山医療生協からは、橋本理事長、宮田専務が同行し、医療福祉生協連からの義援金500万円を原市長にお届けしました。仮庁舎で業務を行っている対策本部には、消防・警察・郡山市役所職員が詰めており、郡山市民の方も相談やり災証明書の手続きに来ていました。まだまだ震災の影響を感じる現場でした。

(六郎田)

藤谷専務と出野事務局長は、郡山市役所訪問後に当生協の対策本部会議に参加。藤谷専務からは「郡山医療生協が被災者として全国から支援を受けただけでなく、避難所や地域への医療支援、支援物資の活用を通して社会的な役割を果たしたことに感謝の意を表するとともに、全国の医療生協が引き続き支援していく」との挨拶がありました。

全日本民医連から長瀬事務局長と大河原次長が来院。医療生協からは宮田専務、江川事務長、佐藤看護部長、途中から研修会で一緒だった石井師長も加わりこれまでの取り組みと今後の対応についての懇談をしました。

医療生協からは、「被曝に関する学習会講師の派遣、線量計の提供、施設補修への援助等」を要請し、支援を約束して頂きました。また、被曝問題については、民医連のホームページの動画ニュースにある肥田先生、聞間先生の解説を活用してはどうかとの提案をうけました

全日本民医連のホームページトップに上記のバナーがあります。「動画ニュース」をクリックし、ニュースのページに入ると見ることができます。ご活用ください。

震災と原発事故の影響で、県内では多くの病院が機能不全に陥り、医療従事者の県外流出や学生の入学辞退などの状況が生まれています。

県医師会、病院協会、看護協会など医療関係5団体が連名で「医療の確保に関する緊急要望書」を県知事宛に提出。被災地の復興と地域医療確保のための取り組みを具体化するよう要請活動を行っています。

支援物資が引き続き届いています。4月14日には群馬中央医療生協から「紙おむつ、トイレットペーパーウェットティッシュ」が19日には(株)メディセオから「マスク、手指消毒材、うがい薬」が届けられました。ありがとうございました。

昨日に引き続き、4課題推進委員会で報告された内容をご紹介します。

○ ガソリンが入手できずに訪問できなかった先の利用者さんには本当に申し訳なかったが、改めて訪問看護が必要とされ、期待されていることを感じた。放射能の影響が懸念される中で外出することには不安を感じたが、自分たちはできることを精一杯やったという実感がある。

(訪問看護ST)

○ 震災直後から地域に入ってお年寄りに食料や物資を届けつつ安否確認をした。被災地から来た利用者や、県外に避難していった利用者に、円滑にサービス提供できるよう、遠方の居宅と連絡を取りながらなんとかやっている状況。市内の介護サービスは、ショートステイなどが申し込みが多く 思うように利用できない傾向にある。

(介護保険センター)

○ 被災地からの患者さんが大勢来院した。厚労省の通達により、被災者は外来・入院ともに医療費の自己負担が免除されるが、中にはこの事を知らない患者さんもいるようだ

(医事課)

○ 保科病院からの患者を4名受け入れた。市内の療養型病院は、ビックハートも土屋病院も満床のようで、今後はこの4名の患者さんも含めて、退院先の確保に不安を感じている。被災地からの患者さんを優先して受け入れたい気持ちもあるが、それで従来の当院かかりつけの患者さんのベッドがなくなってしまっても困るし、悩みながら運営していました。

(2階病棟)

郡山高校に避難されていた方の多くは会津に移られ、安積高校も避難所としての役割を終えました。今後は、おおつきホームの近くにある青少年自然の家が避難所となります。

避難所には80人の方が避難されているとのこと。先日避難所を担当する県中福祉事務所の方から連絡があり、引続き当院で医療支援を行って欲しいとの要請がありました。

各支部より18名の支部長さんが参加し、第5回支部長会議が開かれました。会議では、震災後の病院の取り組みを紹介、さらに各地域の組合員の被害状況、助け合いなどが報告されました。「震災直後にひとり暮らしの組合員を訪問したところ、手を握って喜んでくれ、医療生協を頼りにしていることを実感できた」「自分のところも大変だったのであまり医療生協の組合員としては動けなかったが、みんなの健康を配付することが、組合員を結ぶという意味でとても大事なことだと感じた」との声がありました。

また一方で「全国からたくさんの支援が来ているようだが、あの物資は何に使っているのか報告を聞いてわかったが、この間の医療生協の支援活動がわからなかった。組合員にももっと早くから知らせるようにしなければならない」との意見もありました。

放射線に対する不安は各地域でも大きく、医療生協としても正しい情報を提示して、普段の生活を送れるように、放射線技師による学習会の提案がされました。さらに、昨年度から取り組んでいる1000人仲間増やしを、総代会までに達成することで意見が一致しました。

最後には本田先生の紹介もあり、各支部長さんは先生の礼儀正しい挨拶に、期待の拍手を送っていました。 (富岡)

今回の震災で大きな被害を受けた職員にお見舞いをお渡ししました。第一次では、家屋の半壊等の方々を対象としていました。第二次の今回は、アパートの損壊で引越しを余儀なくされた方や半壊程ではないものの、家屋に大きな被害を受けた方を対象とし、5人の方々にお渡ししました。

3月は震災のため開催できなかった4課題推進委員会を2ヶ月ぶりに開催しました。今回は震災後の各職場での取り組みを報告し合いながら、改めて医療生協を考える場としました。報告された内容をいくつかご紹介します。

○今月になってから、増資3件あり。昨年の月間中に増資のお願いをしていた方々のようだが、この大変な時期に増資していただけることに驚いた。生協への信頼と期待を実感した

(眼科)

○ガス・水道が使えないことには苦労したが、普段から非常時の給食提供についての備えができていたことと、他部署の職員の協力もあって、震災直後からほぼ通常通りの食事提供ができた。何よりも他県からの支援物資に助けられた。おそらく他の医療機関では、こうは行かなかったと思う。生協と民医連の力のすごさを感じた。

(食養)

○ 地域により被害にばらつきがあるようだ。比較的被害の少なかった組合員さんは、前向きに頑張っている。隣近所への声かけや安否確認などでの日常的な繋がりが、地域での医療生協の存在感となっている。 今後は生協として「被曝の恐れのある地域の人たちのガン検診の拡充」や「放射能と子どもの成育の関連についての学習会の企画」などに取り組んではどうか。

(組織部)

4月6日以来の震災に関する職責者の打合せを開催しました。開催の目的は、

? 震災による被害を調査するためのアンケートの実施

→器具や備品類を中心に、月曜日までに集約し総務部へ提出して下さい。

? 余震が続いている中で、地震時の対応マニュアルや基準づくりを進める

→各職場で、具体的な事例や震災直後の取り組みをまとめ、必要な手立てを

講じます。

また、職責者会議では、食養科のまとめが紹介されました。震災直後は、多くの医療機関が「おにぎりと味噌汁」だけの食事しか提供できなかったよ云われる中で、当院ではほぼ通常通りの食事を提供していました。

まとめの中では「乳製品を除いては、栄養的には通常通りのものが提供できた。」「まさか本当に非常食を使うとは思っていなかった。非常食マニュアルは新潟県中越地震の後に苦労して作ったものだが、災害時をシミュレーションしたり、実際に防災の日に非常食を患者さんに提供することで、手順も理解していた」となっています。日頃の準備が非常事態に活きました。各職場でも、経験や教訓をまとめましょう。

大震災から続く余震、原発事故が起こす放射能問題という不安の中、遠くは大越支部、白河支部など各支部から12名の委員さんが集まりました。

会議を始める前に、病院外来と2階の破損部分を見学。多少の破損はあるものの、構造部分での大きな被害はなかったことに委員も一安心。

会議では当委員会の2010年度のまとめと2011年度の方針案についても検討。

震災からの復旧・復興への取り組みと第4期計画の具体化を同時に取り組む年として、事業所利用委員も事業所と支部の架け橋となり、積極的な役割を果たすことで確認されました。

(吉田)

郡山農民連からお米の支援が届きました。先日の医療生協から郡山高校に避難している大熊町の方へ300食のご飯の炊き出しに出かけた際、郡山農民連の皆さんと居合わせたのがきっかけとなり、医療生協とくわの福祉会で有効に使って欲しいとお米の支援を約束。今回はその第一弾として12袋を届けて頂きました。ありがとうございました。

4月14日(木)午後、震災と原発事故により様々な問題を抱えている職員に対する支援として、けやき法律事務所と菅野社労士の協力による相談会を実施しました。相談会には、法律等に関わる相談7件、行政手続き等に関わる相談2軒がありました。相談者からは、「テレビからしか情報が得られなかったので、専門家に話を聞いてもらえて少し胸のつかえが下りました。」「自宅の被害について、どう考えてよいのか分からなかったが、これから役所に相談する時のポイントや保障制度について知ることができました。」という感想が寄せられました。

外壁タイルの貼りなおしなど余震によるやり直しにもめげず、着々と補修工事が進められています。11日午前9時?開所記念セレモニーの企画内容の検討を4月22日に建設推進委員会を開催し、決めることになりました。

今後の日程

4月27日 建築確認検査・消防検査

4月28日 郡山市長寿福祉課補助金検査

郡山市長寿福祉課施設認定検査

4月30日 引き渡し、取扱説明

5月 6日 県中保健所施設認定検査

5月 7日 職員オリエン開始

5月11日 開所記念セレモニー、内覧会

5月15日 通所リハ、ふれあい、くわの実

引っ越し

5月16日 移設開所

3月11日、大震災直後地域に住む利用者宅への訪問により安否確認から動きました。自宅の損壊により住むことが困難になった人や家具の倒壊により片付けもままならず避難所(公民館や野球場)へ送り届けました。民生委員と同行訪問し安否確認をした人、市内に住む子供さんの家に避難をした人と様々でした。震災当日と翌日で全員の無事を確認できた時のホッとした時間もつかの間。その後は断水になり水と食事の困難な方への配給活動が市より依頼があり安否確認と合わせて食事の配達を開始しました。開成地区、くわの地区合わせて24人へ延150回(食)を配りました。民生委員や町内会長さんと連携しながら支援を行いました。突然の配給に「詐欺ではないか」と市に問い合わせをあったようです。振り返ると私たちも必死で地域回りをしていました。水、一つのパン、人の声かけ、ふれあいが人間の命をつなぐものであることを実感しました。今回の震災がきっかけで包括へつながった事例もあり毎日の生活が大変な状況にある方に支援の手が届いていないこともわかりました。今回の経験から得たものを、今後の活動に生かしていきます(記 西部包括支援センター白石好美)

4月11日、職責者を対象に「災害時のメンタルヘルス対策として必要なこと」をテーマに学習会を開催しました。この企画は、震災後の役職員のストレスへの対応を学ぶため、県民医連を通して全日本民医連に要請し実現したものです。

雪田先生からは「土台として『安全、安心、安眠』の環境が最低限必要なこと、生活支援・業務支援を通して“守られている”“支えられている”という感覚を持てるようにすること」「PTSDという言葉にあまり振り回されないこと、今回のような震災では身体的にも精神的にも体調を崩す方が正常な反応であること」などを具体例を交えてお話頂きました。また、参加者からの「被曝への不安への対処の仕方」「職場での対応の仕方」などの質問にも丁寧に答えて頂きました。

更に、学習会を終えてからは、希望した職員への個別相談にも応じて頂きました。ありがとうございました。

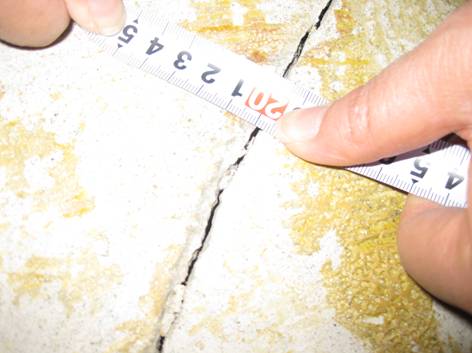

床のあちこちにひび割れがあり、「この間の余震でひびが大きくなっていて不安」との声も聞かれましたので、補修工事の準備も兼ねて、床のひび割れの現状を確認しました。

写真は3階階段の踊り場です。タイルを剥がしひび割れの深さがどの程度かを調査しました。調査の結果は、ひび割れは表面のモルタル部分のみで、躯体には影響のないことを確認しました。尚、新館と旧館の繋ぎ目部分のひび割れは、地震の際に割れてエネルギーを吸収するように作られた部分です。

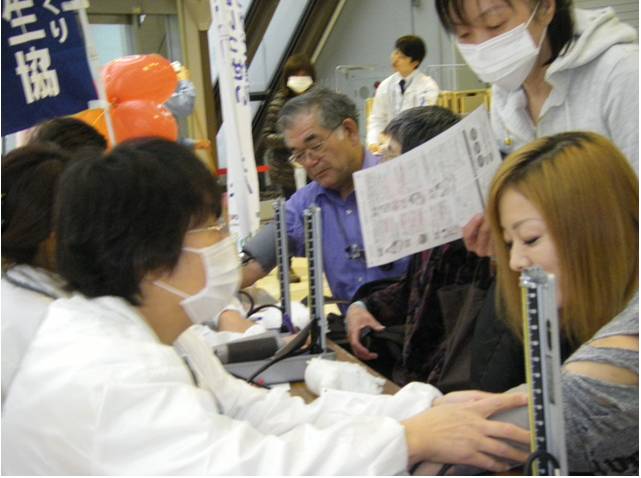

4月9日、イトーヨーカドーの入口にて、WHO世界保健デーにあわせた健康チェックをおこないました。理事長以下、職員、組合員、あわせて28名が、血圧、体脂肪などを、お客さん約80名に実施しました。

保健活動委員会では、「震災を受けたこういう時期だからこそ、ワイワイ盛り上がって大勢でやりたい」と例年以上に力を入れて準備をすすめてきました。受け側のヨーカドーさんからも「こういう時期だからこそやってほしい」との言葉を頂いていました。

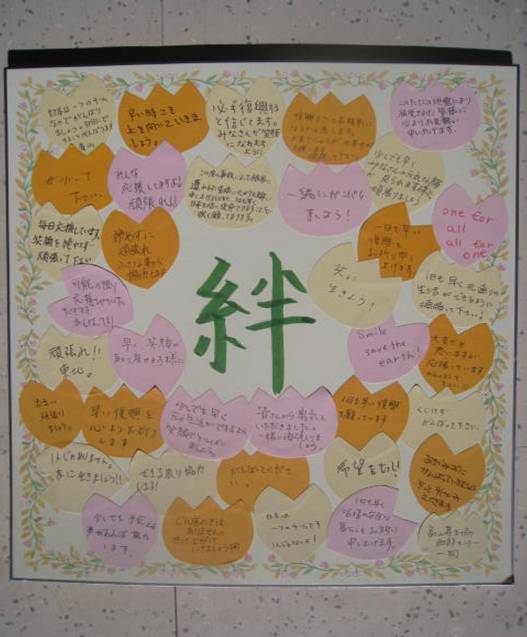

例年と違うのは、放射線についての資料と、寄せ書きを準備したことです。放射線についての質問が多いだろうと事務局で準備しましたが、問い合わせは殆どなく、市民のみなさんも、震災からひと月で落ち着きを取り戻しているようです。また、寄せ書きについては、福島県に対する思いのメッセージや、子供たちに絵を描いてもらったりで、華やかにつくることができました。

(小抜)

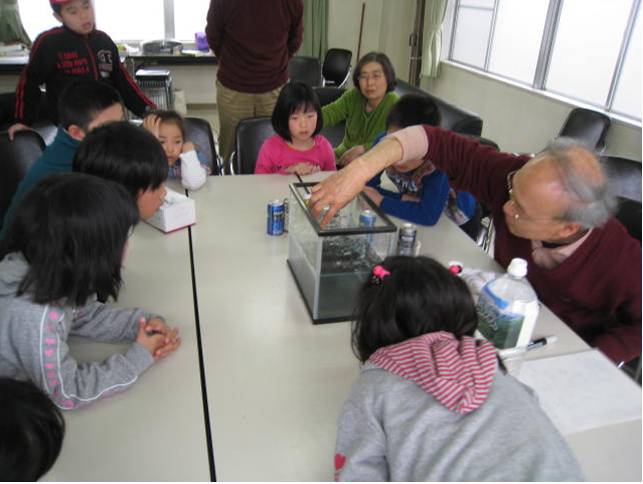

小泉理事・先崎理事・星野理事を中心に12名の先生ボランティアの協力により、3月18日からスタートした臨時学童保育も4月9日(土)をもって終了。子どもたちにとっては「新しい友達できた」「はじめての編み物や折り紙」「楽しい実験」など、先生方のおかげで多くの楽しい経験から交流も広がりました。

学生ボランティアでは、つくしんぼ保育園OB「俊くん」(今泉課長の息子さん)が大活躍!子どもたちの体力についていけるのは俊先生だけでした(笑)。昼食には、ひなたぼっこ職員・幕田さん・増子理事手作りのおいしい汁物もありました。

最終日、父母代表として細井美也子さん(MSW)から先生方へ感謝の言葉を送るとともに、子どもたちからは手作りのメッセージカードをプレゼント。先生方も「子どもたちから元気をもらった」と。組合員・役職員ともに、大きな安心と元気をもらった臨時学童保育になりました。(吉田)

4月8日、地域担当理事会が開催され各支部の状況報告、今後の取り組みを話し合いました。理事からは震災後に地域の組合員に声かけや安否確認をしたこと手助けが必要な組合員さんに対応したこと、郡山高校への炊き出しなど様々な活動がなされていたことがだされました。

とみた支部では「こんな時だからこそ助け合い活動の実現を」という運営委員の熱い思いがあり、とみたミニデイサービス準備会を7日に開催されたことが報告されました。

全体では、支部総会や6月19日の総代会開催を成功させるということ、今後も一致団結して取り組んでいくことが確認されました。(六郎田)

震災で被災した際に活用できる様々な制度があります。しかし、制度のほとんどが申請主義となっていますから、本人からの申し出がないと活用できません

各職場に左の表紙の案内書をお配りします。当てはまる制度がないかどうか確認して下さい。また、14日の相談会では、制度の活用の仕方、近隣との対応なども相談に応じますので、遠慮なく申し出て下さい。

日時 2011年4月14日(木)13:30から

場所 組合員センター(予定)

つくしんぼ保育園の臨時父母会が行われました。まだ、郡山市から方針が出されてない中、福島原発の放射能の影響で、屋外での遊びを行うかどうするかつくしんぼ保育園の方針を決めました。

現在、郡山では2マイクロシーベルト/時程度の放射線量が測定されています。1歳に満たない子供もおり、一時的には影響がないかもしれないが、長期的に放射線を受け続けた場合などの心配の声も出されました。いろんな不安もありますが、屋内だけで遊ぶストレスや日光に当たらないデメリットなども考え、屋外での散歩を行うことで話がまとまりました。しかし、1日30分、帽子や上着を着て外にでる、土遊びは行わないなど制限をつけての外遊びとなります。1日も早くこの問題が集束してくれることを保育園、父母会では切に願っています。(遠藤)

福島県が主催する放射線の健康への影響の関する学習会が福島県看護協会会館で開催されます。講師は、県が任命した放射線健康リスクアドバイザーの高村昇先生(長崎大学教授)です。

放射線科からは岡さん、看護部からは橋本さん、三瓶さん、石川さん、保育園からは鹿又さん、渡辺さんの派遣を決めており、更に若手を中心に看護部、組織部からの参加を検討しています。

世界保健デーの取り組みに併せて、健康チェックと医療生協を知らせる取り組みを以下の日程で開催します。世界保健デーの取り組みは毎年行っていますが、今年の医療福祉生協連は「4.7WHO世界保健デーに合わせ、東日本震災全国一斉救援募金行動を重視する」ことを呼びかけています。全国の取り組みに呼応して、震災の現地からも声を挙げましょう。

日時 2011年4月9日(土)13:00から

場所 イトーヨーカ堂エントランスホール

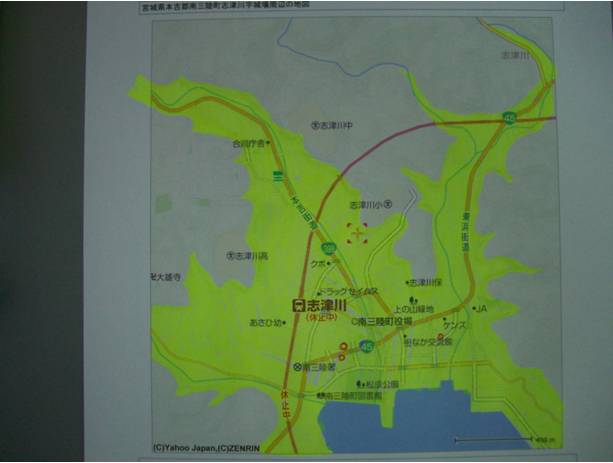

南三陸町志津川、田中先生の故郷は、津波に飲み込まれ、街の姿を失っていました。震災直後に南三陸町に入った先生から、現地の様子ついて全体集会で報告を受けました。チリ地震津波の被害を受け、考え得る最善の備えをしていた町での津波被害の大きさ深刻さに、参加者は言葉を失いました。

河口から3km上流まで津波が押し寄せ(緑の部分)、街がなくなりました。避難所として利用されている学校は、何れもチリ地震津波の後に高台へ移築されていたそうです。

支援物資の一つとして贈って頂いた電動自転車は、ヘルパーステーションに配置し、地域包括支援センターなどと共同で利用することが決まりました。想像以上にスピードが出るとのこと、運転に熟達するまでには少し時間がかかりそうです。

大熊町や富岡町、楢葉町など、原発事故の影響で避難している方々へ、150人分の昼食の炊き出しを行いました。

5日に浜通り医療生協へ電動自転車と紙おむつを積んで支援に向かったワゴン車は、帰りに何とニンジンをお土産に積んで帰ってきました。ありがとうございました。

農民連から米50俵のご支援を頂くこととなりました。くわの福祉会とともに有効に使わせて頂きます。ありがとうございました。

4月1日着任された本田先生が、3日間のオリエンを終了し、昨日は内視鏡検査、今日から診擦を開始する予定でした。ところが・・・

朝8時45分ピッチが鳴り、「外来看護師です。救急車が来るので診擦お願いします!!」「・・あーはい」狐につままれた状態で外来へ。初患者さん・初入院。午後は、途切れる暇もなく患者さんの診察、南東北病院から転院の患者さんも受けて2人目の入院。そして、当直へ。中身の濃いデビューデイとなりました。

組織部オリエン中

組織部オリエン中

浜通り医療生協から、「紙オムツが不足している」という連絡がありました。直ちに花見、中里の最強コンビで、支援物資として届けられた紙オムツと電動自転車をリフトバスに積み込み届けました。浜通りは、風評被害もあり、物流が停滞しています。

つくしんぼ保育園の父母会遠藤会長を先頭に総務部の協力を得て、保育室の拡張のため、バス待合室を整理しました。

各地域の「みんなの健康」配付協力者の方が、配付を通して、配付先の組合員さんの安否確認や激励に活躍しています。

ある組合員さんに、理事長名のお見舞文と、困りごとの相談先を入れた文書をもっていくと、「医療生協はそこまてやってくれるのか。私も配付くらいはしなければ」と快く引き受けてくれました。

愛媛医療生協と浜北医療生協から「職員の皆さんへ」ということで果物、ジュース、お菓子をたくさん頂きました4日からはほぼ通常に近い診療体制に戻し、診療を開始した職員にとってはホッとする贈り物となりました。ありがとうございました。

昨日に引き続き、郡山高校へ避難している方々への炊き出しを行いました。当初は100人分の予定でしたが、急きょ140人分となり大慌て。避難所の様子は日一日と変化しています。今日の炊き出しは、組合員さん4人と1日付で採用となった事務系職員5人が担当しました。

31日避難所を終了しました。16日から31日まで15日間、利用者等で延22人宿泊、職員等延30人、つくった食事174食。宿泊担当職員が6人、延23人。成果。利用者にとって、実際の利用者は少なかったが、家が住めない、ショートステイが利用できない状況で、いざというとき利用できる安心感。職員にとってひなたぼっこのリハーサル。夜勤体験。初めて調理した男性職員。採用から日が浅い職員さん「全国から支援される生協。早い対応。感動しました」

保育士の鹿又さんと以前勤務していた看護師の伊野さんがボランティアで田村市体育館を訪問。お話を聞いてみると下痢と嘔吐の方が多く、衣類やディスポグローブが必要とのことで、ワゴン車2台に支援物資を積んで出かけました。田村市体育館は大熊町の避難所とのこと、大熊町とはなんとも不思議な縁です。

震災から3週間、患者さんの安全と病院機能の回復職員の生活再建等を目的に、検査や手術を止め、外来診療体制を縮小してきましたが、今日から体制を変更します。

内科は午前4診、午後2診、外科・整形外科、眼科もほぼ震災前の状態に戻します。作業療法士や薬剤師、放射線技師の体制は一部後退していますが、看護師体制は徐々に整いつつあります。引き続き職員確保の取り組みを進め、出来るだけ早い時期に震災前の病院機能の回復を図りたいと考えています。

4月4日から30日までの臨時診療体制表をご覧下さい。

震災直後から関わってきた大熊町から避難され郡山高校を避難所としていた方々は、4/3?4で会津若松市と喜多方市に避難所を移すことになりました。会津若松市では東山温泉が避難所となるとのことですが、そこは会津医療生協が委託を受けている地域包括センターの担当区域。医療面での相談にも乗って頂くよう、会津医療生協へ紹介しました。

また、土曜日にはコーンスープと支援物資を持って避難所を訪問。今日も100人分の炊き出しを行う予定です。

震災直後から支援物資を届けて頂いた浜北医療生協から、支援物資の最終便を送るにあたってのメッセージが届きました。今度の便で来るのは「職員にも心のゆとりを!」との思いから、果物、お菓子、食材が中心です。

浜北医療生協の皆さんです。

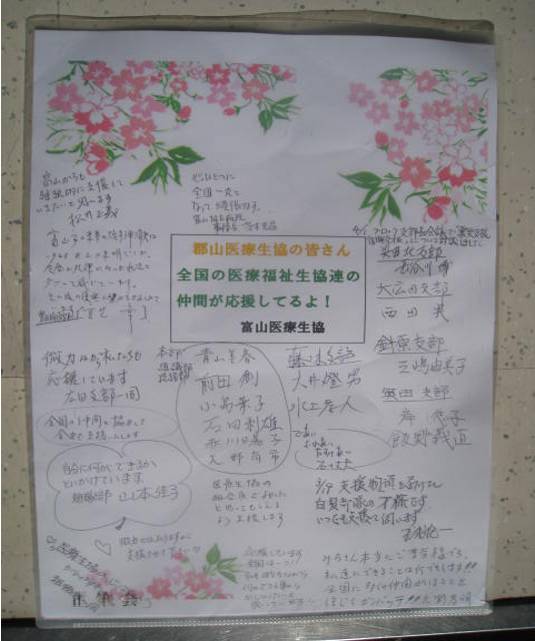

昨日、富山医療生協から3度目の支援物資が届きました。とろみ食は昨日の内に福島医療生協へ届けました。紙オムツやタオル、食材、医薬品は病院で使用させていただくこととしました。また、今回は支援物資のともにメッセージが添えられていました。

富山医療生協から届いた寄せ書きです。

医療福祉生協連の新潟支援センターから、紙オムツ、医薬品などの支援物資が届きました。不足していた経管栄養剤、電動自転車など、在宅患者さんへの支援に役立たせて頂きます。

医療福祉生協連から届いた物資は、直ぐに仕分けして、未だ水道が回復せず、厳しい状況に置かれている浜通り医療生協に搬送しました。当初は1台の予定でしたが、水や物資の量から急きょ、花見、中里、富岡、小島の4人2台の派遣となりました。

全国の支援で、紙おむつや水、衣類、毛布、食材など大量の物資が郡山医療生協に集まりました。この物資は病院の機能維持と職員の生活再建に活用させて頂いたほか社会福祉協議会や地域の施設への支援として最大限活用させて頂きました。

○社会福祉法人くわの福祉会(特養他)

○(社)にんじん舎(小規模作業所等)

○郡山市社会福祉協議会

○郡山市災害対策本部

○あだたら育成園

○郡山高校(双葉郡からの避難所)

○安積高校(双葉郡からの避難所)

○南三陸町避難所(医薬品等)

○南相馬市避難所(衣類等)

○浜通り医療生協、福島中央市民医療生協

くわの福祉会は、富岡町から避難してきた特養入居者の受け入れ、にんじん舎はいわき市から避難してきた施設入居者の受け入れを行っています。また、紙オムツは社会福祉協議会を通して市内のヘルパーSTに配られ、在宅の要介護者へ配られました。

「この何日か温かいご飯やお味噌汁を食べていない。」

「避難所には役40人の子供がきていた。」

「ストレスで体調を崩している」

等々郡山高校避難所の様子は昨日のニュースでお知らせしましたが、昨日の昼食の準備がないことが判り食養科で100人分、組合員さんのお宅で分担して200人分、合計300人分のご飯を炊いて避難所へ提供しました。会場では農民連の方々がトン汁を準備していたこともあり温かい食事となりましたまた、食後にはお汁粉を提供。避難されている方の笑顔に接することができました。

いつもの辞令交付式。いつもと違ったのは、入職した職員代表の宣誓があったことでした。

『宣誓、我々新入職員一同は、震災によって改めて痛感させられた、互いに支え合い、助け合うことの大切さを忘れず、どんな困難にも前向きに立ち向かい、必ず打ち勝つという強い気持ちを持ち続けること、またオリエンテーションで講師をしてくださった全ての方々がそうであったように常に人のために何ができるか考え人のために行動すること、そして職務にあたっては自分のできる限り精一杯の努力と工夫を積み重ね、全力で職務を遂行し、やり抜くことを誓います。

平成23年4月1日 新入職員代表 関根貴大』

炊き出しとは別に七海、石井、渡辺(美)の3人の看護師とPTの佐々木の4人で避難所を訪問、血圧チェックや健康状態の観察、不安を和らげるお手伝いをしてきました。

「郡山高校に子どもたちが40人いて衣類が足りない」との担当者の報告。子ども用の衣類は、既に施設等に送りほとんど手持ちがありませんでした。

ところがそこに予定外の尼崎医療生協からの支援物資が到着。子ども用の衣類を早速避難所にお届けしました。

「何かお手伝いできることはありませんか」震災直後に『バイダルカ』さんからご連絡を頂き、ホームページへのニュースとお知らせの掲載を、全くの手弁当でご協力頂きました本当にありがとうございました。

郡山高校へ避難されている大熊町の方から避難所の様子が伝わってきました。

以前には「生活物資も届き、灯油も確保できました」と比較的落ち着いた様子でのお話でしたが、避難が長期化し、大熊町から避難されてきた方々の会津への移動がはっきりしてくる中で、今までとは違う声が寄せられました。

「4月3日から会津へ移動します。しかし、鶴ヶ城近辺のホテルや東山温泉へ行くことになりますが、家族や集落単位ではなく、人数で区切っての移動となるためバラバラになります。ホテルの1室に入れるだけの人数を入れるという機械的なやり方です。」

「移動にあたり精神的な苦痛や体調不良を訴えている方もおり、医療支援をお願いします。」

食事も「夜におにぎり2個・パンの配給...、1日1回にて翌朝にとっておく、温かい汁物なく、カップラーメンは箱で山になっているので夜に食べる人が多い」

送迎を行った七海さんへ伝えられた大熊町役場の方の県への不満は、これまでになく強い口調だったそうです。

避難所の様子も、避難所から離れる人新たに入ってくる人で様変わりしています。昨日の段階

では子どもが40人となっていました。午後に臨時便を出して、必要とされた毛布、子供服、生理用品をお届けしまし、炊き出しの打合せを行ってきました。

増子理事と組織部が中心となって、急きょ炊き出しの準備を整えました。今日(4/1)300人

分の食事を提供します。引き続き健康チェック等の支援も準備します。ご協力をお願いします。

建物が崩れかかって避難を余儀なくされている大玉村の施設へ、紙オムツ、タオル衣類を送りました

アイメイトの馬場富夫さんが昨日付で定年を迎えました。勤続33年の労苦に報いるため、非常事態の最中ですが、感謝状の贈呈を行いました。馬場さんは、引き続きアイメイトで後継者の育成に取り組んで頂きます。

今日付けで事務系の新入職員が5人入職します。通例だと1ヶ月程度は各職場をまわってのオリエンテーションとなりますが、未だ危機管理体制下にあることを踏まえて、4月は総務部に鈴木、関根医事課に吉田、増子、武田を配置し、各職場の仕事の補助を行うことから始める

毎月水曜日に眼科外来の支援を頂いている藤田博紀先生から「水」とお菓子が送られてきました。北海道で調達してお送り頂いたそうです。ありがとうございました。