セシウム退治、リンゴお薦め 田澤富山医薬大名誉教授が海外論文紹介し講演会

北日本新聞記事(2011年06月28日)より

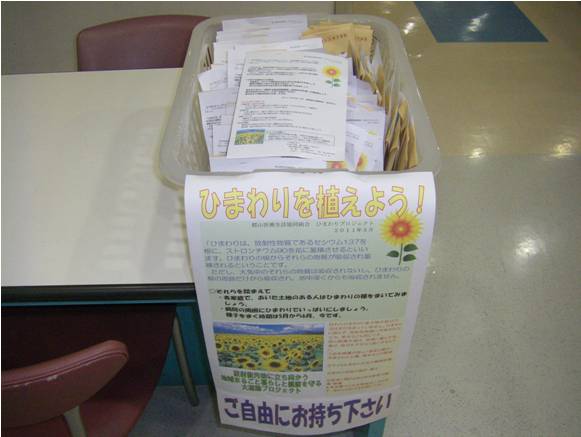

リンゴに含まれる食物繊維「アップルペクチン」が、体内に入った放射性物質セシウム137の濃度を低下させる効果があるとする海外論文を、富山医薬大(現富山大)の田澤賢次名誉教授(71)が和訳し、講演会などで紹介している。福島第1原発事故による被ばく者や被ばくの可能性のある人に、高機能のアップルペクチンを含む食品を無料で届けるプロジェクトを進める。

アップルペクチンは水溶性の食物繊維で、腸の調子を整えたり、不要な物質を体外に排せつする働きがあるとされる。皮と実の間にあり、熟すとペクチンの量が増えるため、皮をむかずに熱して食べると効果が高まるという。

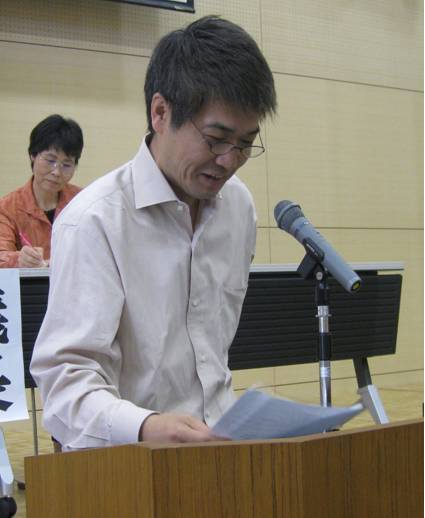

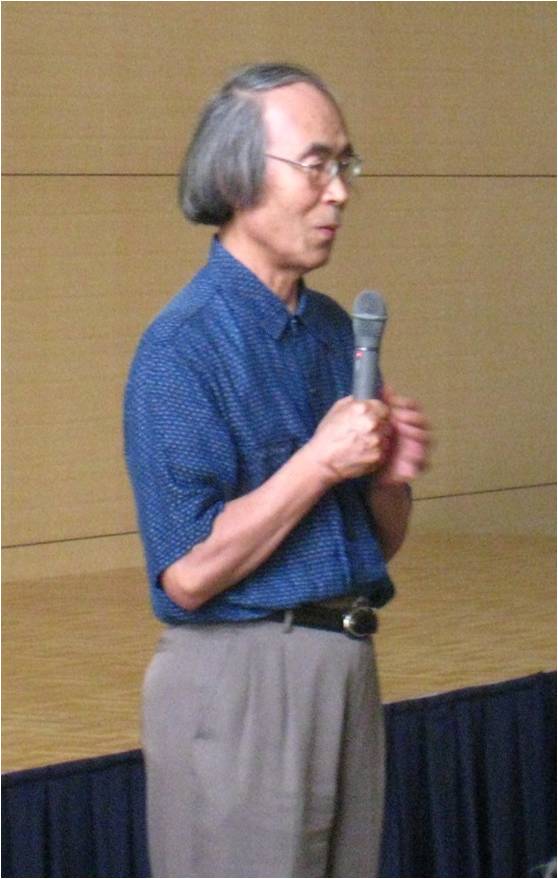

田澤名誉教授は約30年前からアップルペクチンの大腸がん抑制作用などを研究し、青森県とリンゴの効用について共同研究してきた。和訳した論文は、3月末に同県の知人から英語の原文が送られ、2日かけて翻訳した。

論文は、ベラルーシのベルラド研究所の研究者が「チェルノブイリ地区の放射性物質からの解放」と題して2009年に発表。1996?2007年に16万人を超えるベラルーシの子どもたちにアップルペクチンを服用してもらい、得られた臨床データを掲載した。

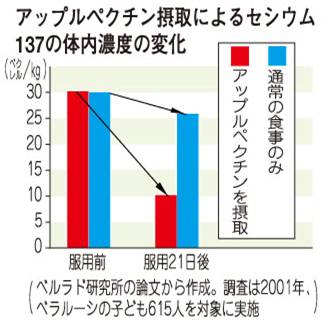

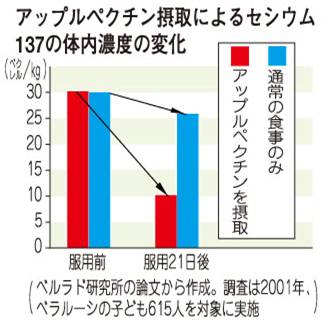

論文では、内部被ばくした615人がアップルペクチンを21日間続けて服用して現れた効果の平均値を紹介。セシウム137の体内濃度は1キログラム当たり30・1ベクレルから10・4ベクレルに減り、60%余り低下した。通常の食事だけの子どもたちは30ベクレルから25・8ベクレルに減少、約14%の低下にとどまった。

田澤名誉教授は翻訳後、すぐに青森県のリンゴ業者や被災地の知人らにメールで論文を配信。5月には同県で講演し、内容を紹介した。「体内での被ばくを防ぐには、皮付きのリンゴを1日2個程度、毎日食べることが望ましい」と言う。

今後は、高機能のアップルペクチンを含む食品を無料で被災者に提供するプロジェクトに取り組む。「放射線との戦いは長期戦となる。内部被ばくを少しでも減らすため、なるべく早く福島の人に届けたい」と話している。(社会部・瀬戸亜由美)

◆セシウム137◆

金属元素セシウムの放射性同位体で、体内に含まれた場合の半減期は約30年。血液を通じて筋肉などに広がり、がんの原因となる。飛散しやすい性質を持ち、福島第1原発事故により、海水や農産物などの汚染が懸念されている。

[富山医療生協の石川専務からの情報です]